30.06.25

Argomenti correlati

InquinamentoSalute

Veneto

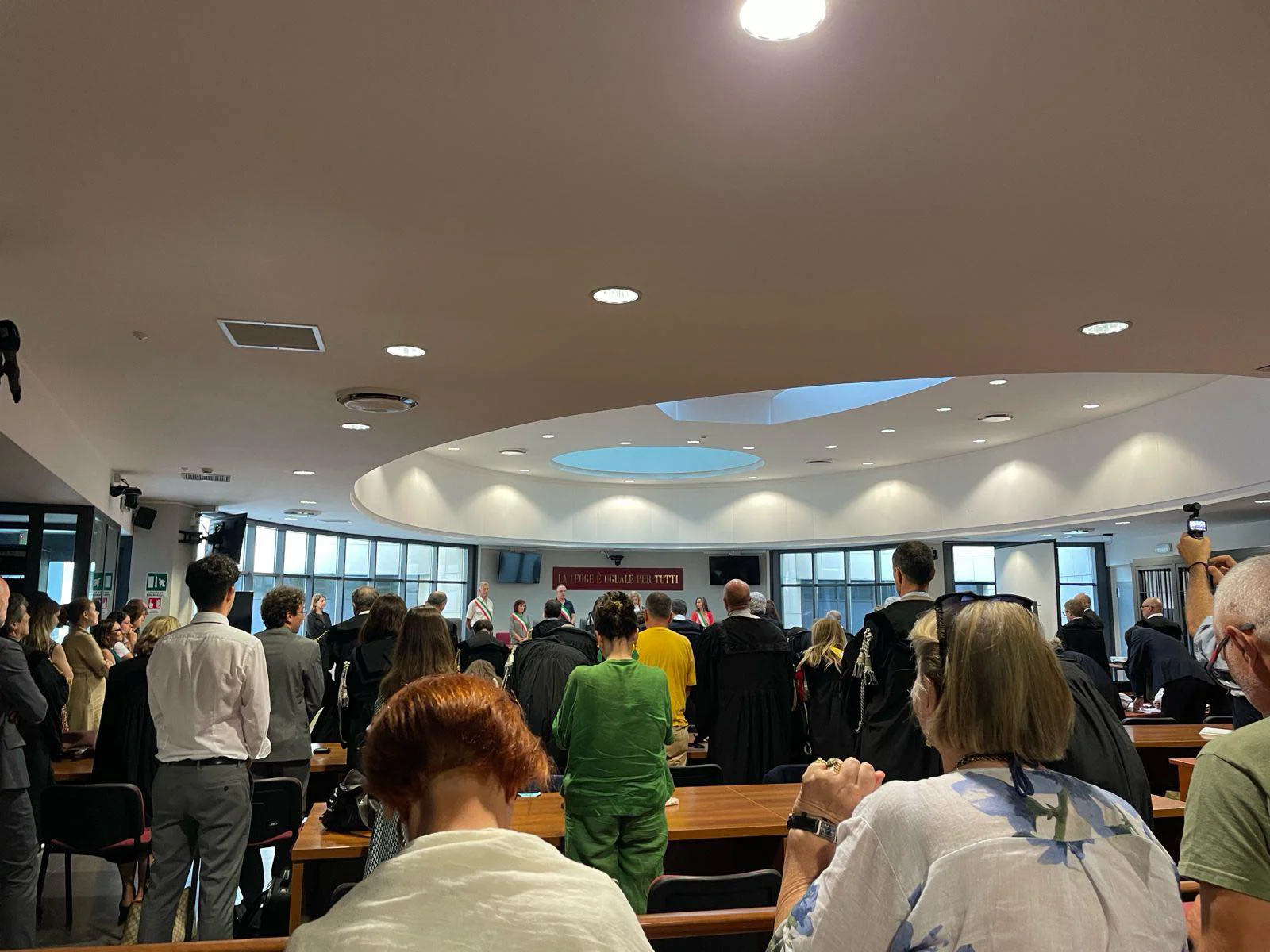

Giovedì 26 giugno la giustizia ambientale in Italia ha fatto un importante passo in avanti. Il tribunale di Vicenza ha condannato in primo grado undici ex dirigenti dell’azienda chimica Miteni di Trissino (Vicenza), ritenuti responsabili di aver inquinato la seconda falda acquifera più grande d’Europa con i Pfas, le sostanze perfluoroalchiliche cancerogene definite “inquinanti eterni” per la loro capacità di accumularsi nell’ambiente e nel corpo umano.

La Corte d’Assise ha inflitto condanne superiori a quelle richieste dall’accusa: le pene vanno dai due anni e otto mesi fino ai 17 anni e mezzo, per un totale di 141 anni di carcere. Quattro le assoluzioni.

In breve

- Una condanna importante ha colpito giovedì scorso i dirigenti dell’azienda chimica Miteni, che ha inquinato con i Pfas una vasta area del Veneto

- I Pfas sono sostanze chimiche usate fin dagli anni ’50 in numerosi prodotti industriali e di consumo: pentole antiaderenti, tessuti impermeabili, e molti altri

- Sono anche detti “inquinanti eterni”, perché si accumulano nell’organismo umano, aumentando il rischio di gravi patologie e tumori

- La sentenza riconosce non solo il danno subito da migliaia di persone in Veneto, ma anche il dolo dell’azienda, che ha continuato a inquinare cosciente del danno che stava causando

- Gli imputati si sono difesi dicendo che non esistevano leggi specifiche sui Pfas, ma l’accusa ha dimostrato che già dal 2006 la pericolosità di queste sostanze era nota

- Addirittura, nel 2008, la Miteni chiese di distruggere analisi che dimostravano una concentrazione di Pfas nelle acque 400 volte sopra la soglia di sicurezza

- Il problema però rischia solo di essere esportato altrove. Gli impianti di Miteni per la produzione di perfluorati, sostanze vietate in Europa, sono state venduti a un gruppo di aziende indiane, che conta di trasferire lì la produzione

Gli imputati erano accusati a vario titolo di: avvelenamento delle acque, disastro ambientale innominato, gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale e reati fallimentari.

Sono stati condannati i dirigenti di Mitsubishi Corporation, proprietaria dell’impianto chimico tra il 1998 e il 2009: 11 anni per Maki Hosoda, business manager tra il 2002 e il 2008; 16 anni di reclusione per Naoyuki Kimura, presidente o consigliere Miteni dal 2003 al 2009; 16 anni per Yuji Suetsune, 64 anni, presidente Miteni dal 2003 al 2006. Poi ci sono quelli del fondo di investimento International chemical investors group (Icig): sette anni di reclusione per Hendrik Schnitzer, amministratore delegato dal 2009 al 2018; 17 anni per Alexander Nicolaas Smit, 82 anni, olandese residente in Francia, presidente Miteni dal 2009 al 2012; 17 anni anche per l’irlandese Brian Anthony Mc Glynn, residente a Milano, presidente o amministratore delegato Miteni dal 2007 al 2018, 4 anni 6 mesi per Martin Leitgeb, presidente Miteni dal 2017 al fallimento. Tra le pene più severe – 17 anni – figura anche quella dell’italiano Luigi Guarracino, direttore operativo dello stabilimento veneto tra il 2009 e il 2012, e suo amministratore delegato fino al 2015.

Iscriviti alla newsletter mensile On the record per restare sempre aggiornato sul nostro giornalismo d’inchiesta

Significativi anche i risarcimenti disposti per le oltre 300 parti civili riconosciute, pari a 75 milioni di euro in totale. Alla maggior parte delle persone fisiche però, quelle che hanno subito i danni peggiori di questo inquinamento, vanno solamente 15mila euro a testa, per un totale di circa un milione. Il risarcimento più importante andrà al ministero dell’Ambiente, che prende ben 56 milioni, e alla Regione Veneto, criticata in questi anni da molti cittadini e associazioni per non essere intervenuta tempestivamente a salvaguardia del territorio e della popolazione, ma lo stesso destinataria di sei milioni e mezzo.

Con questa sentenza, per la prima volta, un tribunale ha riconosciuto in modo chiaro e inequivocabile la responsabilità penale di chi ha inquinato, applicando concretamente il principio del Testo Unico Ambientale per cui “chi inquina, paga”.

Ma il valore di questa decisione va oltre le aule di tribunale: se non verrà ribaltato in appello, stabilisce un precedente importante per tutti i casi futuri di contaminazione industriale, segnando un punto di svolta nella tutela dell’ambiente e della salute collettiva. Fondamentale sul piano giuridico è il riconoscimento del carattere intenzionale dei primi due reati contestati, l’avvelenamento delle acque e il disastro ambientale: in pratica, chi ha causato l’inquinamento lo ha fatto con piena consapevolezza delle conseguenze dannose che poteva arrecare.

È anche una vittoria importante per la società civile. L’esposto che ha portato al processo nasce infatti dai responsabili provinciali e nazionali di Medicina Democratica, Maria Chiara Rodeghiero e Marco Caldiroli, con l’appoggio dell’opposizione politica (M5S) alla giunta regionale del Veneto, e fu sostenuto dal movimento No Pfas nato durante la prima “Marcia dei Pfiori” – una protesta pacifica contro l’inquinamento da Pfas, dove migliaia di cittadini marciarono per chiedere acqua pulita, bonifiche e giustizia ambientale –. Dalle successive marce e assemblee sono sono nati diversi gruppi spontanei, tra cui le Mamme No Pfas. Come ha dichiarato Michela Piccoli, portavoce delle Mamme: «Questa sentenza deve essere un monito: chi inquina sappia che da oggi la giustizia può raggiungerlo. E lo condanna».

Breve storia di una contaminazione lunga 50 anni

La storia dei Pfas in Veneto è una storia di sviluppo industriale senza regole, di controlli assenti, di cittadini ignari che per decenni hanno bevuto acqua contaminata. È anche la storia di uno stabilimento chimico che avrebbe dovuto innovare il settore tessile con i tessuti impermeabili e che invece ha generato uno dei più gravi disastri ambientali italiani.

Nato nel 1965 come RiMar (Ricerche Marzotto) e diventato poi Miteni, lo stabilimento chimico vicentino ha prodotto per anni Pfoa, una delle molecole della famiglia Pfas che, nel 2023, è stata dichiarata cancerogena per l’uomo dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (Iarc).

Cosa sono i Pfas

I Pfas (sostanze perfluoroalchiliche) sono un vasto gruppo di composti chimici — oltre 4.700 — utilizzati dagli anni ’50 in numerosi prodotti industriali e di consumo: pentole antiaderenti, tessuti impermeabili, schiume antincendio, imballaggi alimentari e trattamenti antimacchia.

Sono chiamati anche “inquinanti eterni” perché non si degradano facilmente nell’ambiente né nel corpo umano. Alcuni di essi, come Pfoa e Pfos, sono associati a gravi rischi per la salute. È stato infatti accertato che portino a problemi ormonali e riproduttivi; danni al fegato e ai reni; una riduzione dell’efficacia del sistema immunitario e a un possibile aumento del rischio di tumori.

I Pfas si diffondono attraverso acqua, aria e suolo. Basta uno scarico industriale o una discarica contaminata per compromettere vaste aree. Possono finire nelle falde acquifere, e da lì nelle acque potabili e nei cibi.

In Europa si stanno gradualmente vietando i Pfas più pericolosi. L’Unione europea e alcuni governi stanno proponendo un divieto totale alla produzione entro i prossimi anni, ma molti composti della stessa famiglia sono ancora legali e in uso.

Negli anni ’70 lo stabilimento sfornava 250 tonnellate annue di queste sostanze, senza che ne esistessero norme precise sullo smaltimento. Il torrente Agno, su cui era costruita la fabbrica, divenne presto vettore dell’inquinamento per un’area di circa 180 chilometri quadrati, estendendosi tra le province di Vicenza, Verona e Padova.

I primi segnali del disastro risalgono al 1966, quando un incidente causò la dispersione di una nube di acido fluoridrico, che brucia e secca la vegetazione. Negli anni successivi vennero sepolti illegalmente fusti di Pfas lungo l’argine del fiume Poscola, vicino alla fabbrica, ritrovati solo nel 2018. All’inizio degli anni 2000, nel pieno dell’attività produttiva, il fiume Fratta, che raccoglie le acque di lavorazione dell’Agno, riceveva 500 grammi di sostanze inquinanti al giorno.

Solo nel 2006, dopo studi americani che collegavano i Pfas a gravi patologie – tra cui tumori e linfomi – venne installata una barriera idraulica, un complesso di filtri per evitare che queste sostanze raggiungessero il fiume. Ma era troppo tardi. Le analisi sui lavoratori avviate da Regione Veneto rilevano concentrazioni record di Pfoa nel sangue fino a 90.000 ng/l, contro un limite di sicurezza massimo pari a 8. Per queste persone, le probabilità di morte per patologie linfatiche erano aumentate del 43 per cento.

Quando nel 2013 il Cnr rilevò un’alta presenza di Pfas anche nel fiume Po e individuò la Miteni come fonte della contaminazione, la Regione Veneto avviò controlli ematici sulla popolazione delle province di Vicenza, Verona e Padova, che nel 2016 diedero risultati allarmanti: la contaminazione si era diffusa ben oltre l’area industriale di Trissino, con concentrazioni altissime di sostanze perfluoroalchiliche soprattutto nei giovani.

È in questo clima di crescente preoccupazione che nascono i primi comitati civici, tra cui le Mamme No Pfas, protagoniste di una mobilitazione che ha rapidamente oltrepassato i confini regionali. Le loro richieste sono state da subito chiare: bonifica completa delle acque e dei terreni contaminati, e stop alla produzione di Pfas, attraverso limiti normativi stringenti.

Soprattutto grazie alla loro pressione, nel 2017 viene presentato un esposto alla Procura, corredato da perizie sanitarie e ambientali. È l’atto che segna l’avvio formale delle indagini.

Durante questi anni è stato accertato che lo sversamento della Miteni ha inquinato tre province venete – Vicenza, Padova e Verona – e poi contaminato, tramite l’acqua potabile, il sangue di oltre 300mila cittadini, causando almeno 4.000 morti in trent’anni, un decesso in più ogni tre giorni.

Le tappe fondamentali del maxi-processo

Il processo Miteni non è stato solo un caso giudiziario, ma un banco di prova per la giustizia ambientale italiana.

Partito a luglio di quattro anni fa, è stato il primo maxi-processo ambientale della storia nazionale, con oltre 300 parti civili costituite. In 134 udienze sono stati ascoltati 120 testimoni e alla fine è emersa una verità inquietante.

La linea difensiva degli imputati in questi anni si è concentrata sull’assenza di leggi italiane specifiche sui Pfas all’epoca dei fatti e sul presunto miglioramento ambientale introdotto dalla gestione Miteni rispetto alla precedente proprietà Marzotto. I legali di Mitsubishi e Icig hanno sostenuto che fino al 2013 mancavano evidenze scientifiche consolidate sui rischi per l’uomo. Ma i pubblici ministeri hanno ribattuto con forza che già nel 2006 una direttiva europea indicava il Pfos come sostanza altamente tossica, bioaccumulabile e persistente.

Il dibattimento ha dimostrato che l’azienda era pienamente consapevole di questo già dagli anni Novanta, ma i suoi amministratori hanno scelto di non intervenire e di non informare né le autorità né la popolazione.

La svolta è arrivata solo grazie al lavoro del Nucleo Operativo Ecologico (Noe) dei carabinieri di Treviso, che, su incarico della Procura di Vicenza, ha condotto indagini approfondite. Il maresciallo Manuel Tagliaferri, in particolare, ha rivelato in aula il ritrovamento di documenti interni risalenti al 1994: relazioni ambientali commissionate dalla Mitsubishi, che dimostrano come il terreno sotto lo stabilimento fosse già allora saturo di inquinanti.

Durante la requisitoria finale, il pm Blattner ha sottolineato: «Sapevano tutto, hanno nascosto la verità e hanno continuato a produrre». E ha citato il momento in cui, dopo una nuova perizia che stimava 17 milioni di euro per bonificare il sito, i dirigenti decisero di “regalare” l’azienda. Secondo l’accusa, la Miteni era «una bomba ambientale innescata», e Icig ne avrebbe preso il controllo per un solo euro, consapevole della situazione.

A dicembre 2022, è emerso poi il dolo degli imputati. Nel 2008, consulenti della società Erm, incaricati di studiare la contaminazione da Pfoa nella falda acquifera sotto lo stabilimento di Trissino, scoprono livelli di Pfas oltre 400 volte superiori ai limiti di sicurezza. Roberto Ferrari, geologo di Erm ha raccontato che Miteni chiese di «distruggere i risultati delle analisi sulla presenza di Pfoa nell’acqua di falda». I vertici dell’azienda quindi non solo erano a conoscenza della contaminazione, ma cercarono anche di insabbiare le prove e non fecero mai partire la bonifica.

Oltre gli esperti e i tecnici, in quattro anni di processo le testimonianze più toccanti in aula sono state quelle delle Mamme No Pfas, che hanno raccontato come la consapevolezza della contaminazione sia arrivata solo dopo i risultati degli screening sanitari condotti dalla Asl di Vicenza. È stato allora che hanno scoperto che il sangue dei loro figli conteneva livelli di Pfoa e Pfos anche dieci volte superiori ai limiti considerati sicuri. Nessuna autorità, fino a quel momento, aveva mai avvertito le famiglie o vietato loro di utilizzare l’acqua del rubinetto.

Ricerche scientifiche condotte nella «zona rossa», quella più a ridosso dell’azienda chimica, hanno dimostrato un’incidenza superiore della media di alcune patologie correlate all’esposizione ai Pfas, tra cui: tumori, disturbi endocrini, diabete, cardiopatie e disturbi della crescita.

Pietro Comba, ex responsabile del Dipartimento di epidemiologia ambientale dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), ha rivelato che nel 2016 l’Istituto aveva predisposto uno studio triennale con 252mila euro già stanziati, ma che la Regione Veneto non firmò mai l’accordo per “valutazioni economico-finanziarie”, come ammesso solo nel 2023 dall’assessora regionale alla sanità. Nonostante questo, la Regione governata da Zaia ha ottenuto un risarcimento da sei milioni. Il governatore veneto non ha esitato ad attribuirsi meriti: «È il riconoscimento del ruolo istituzionale svolto con dedizione, scientificità e trasparenza: un ruolo che ci ha visti in prima linea non solo nel denunciare, ma anche nel rimediare».

E adesso?

Nonostante la sentenza, la storia tra il Veneto e i Pfas non è ancora finita. Lo stabilimento della Miteni è stato chiuso e venduto dopo il fallimento del 2018 causato dal disastro ambientale legato ai Pfas. Nel luglio 2019, la Provincia di Vicenza ha revocato l’autorizzazione alla produzione, modificando i permessi ambientali in modo da permettere solo lo smantellamento degli impianti.

Sostienici e partecipa a MyIrpi

Regala l’adesione a MyIrpi+

e ricevi in omaggio la nostra T-shirt IrpiMedia.

Diventa una fonte.

Con IrpiLeaks puoi comunicare con noi in sicurezza.

Nel frattempo, Miteni ha trasferito in India l’impianto più inquinante. Nel giugno 2019, un gruppo di società indiane chiamato Viva Life Sciences, attivo dal 2013 e con una sede nei Paesi Bassi, ha acquistato gli impianti per la produzione di perfluorurati, sostanze vietate in Europa, ma ancora consentite in Paesi come l’India. L’obiettivo sarebbe quello di produrre fluorurati per il settore farmaceutico e aeronautico. Per questo motivo, Alberto Peruffo, editore e principale attivista del movimento No Pfas veneto, ha visitato l’India insieme al documentarista Massimiliano Mazzotta, per informare e creare consapevolezza sulla pericolosità dei Pfas, soprattutto tra gli studenti. «Abbiamo ritenuto necessario andare là ad attivare attivisti. La storia non deve ripetersi. Dobbiamo capire che una delle strategie solide del capitalismo e di chi distrugge l’ambiente è spostare il problema», aveva dichiarato in un’intervista al Tgr Veneto.

Dopo la sentenza, le diverse associazioni ambientaliste, tra cui Legambiente e Greenpeace, chiedono di procedere velocemente con la bonifica del territorio, mai iniziata.

Solo il 9 giugno scorso, dopo più di dieci anni di attesa la conferenza dei servizi della Regione Veneto ha dato il via libera al documento di Analisi del Rischio (Adr), un passaggio essenziale per la preparazione del progetto definitivo di bonifica.

Entro sei mesi dall’approvazione, le aziende coinvolte saranno tenute a presentare il piano dettagliato per la bonifica del sito. Tra i soggetti responsabili dell’intervento ci sono Manifatture Lane Marzotto, Mitsubishi, Eni Rewind e Icig, che negli anni si sono succedute nell’impianto. Il costo della bonifica è stato stimato a 180 milioni. Rispetto alle acque di falda inquinate non è invece ancora stato attivato alcun percorso.

E se è vero che la sentenza farà scuola, forse anche fuori dai confini nazionali, in molti chiedono ulteriori decisioni coraggiose, questa volta politiche e normative, prima fra tutte una legge nazionale che vieti la produzione e l’utilizzo di tutta la famiglia dei Pfas.

«Una sentenza che costituisce un importante riconoscimento dei sacrifici e delle ragioni dei Comitati e del lavoro prezioso, instancabile ed eccezionale delle Mamme No Pfas. Noi continuiamo la nostra battaglia in parlamento, chiedendo una legge che gradualmente arrivi alla messa al bando di queste sostanze dal ciclo industriale perché il loro apporto di morte attraverso la terra e l’acqua non è più tollerabile in un paese civile», ha commentato per esempio Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.

Ma al momento, salvo che per le analisi condotte da Greenpeace, mancano persino i dati pubblici relativi alla salute delle acque italiane, raccolti sia dagli enti pubblici come le Arpa, sia dai gestori privati degli acquedotti che valutano se la potabilità dell’acqua

Resta aperto poi il fronte sanitario. I Pfas si accumulano nel sangue e negli organi e vengono smaltiti dal corpo umano con tempi lunghi, oltre i dieci anni. I cittadini veneti che all’inizio del processo avevano valori elevati di queste sostanze pericolose nel sangue, potrebbero ancora sviluppare gravi malattie e per questo dovrebbero essere presi in carico concretamente dal Sistema sanitario nazionale e coinvolti in percorsi di screening specifici e continui, che aiutino a individuare per tempo eventuali patologie.

L’altro fronte, tutto da percorrere

C’erano altri cittadini che giovedì scorso guardavano con apprensione al processo vicentino: gli abitanti di Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria, dove è stato registrato il secondo caso esteso di inquinamento da Pfas in Italia.

A marzo si aprirà anche nella provincia piemontese un processo contro due ex direttori dello stabilimento Solvay (ora Syensqo) di Spinetta Marengo. Gli imputati sono accusati di inquinamento ambientale colposo e omessa bonifica per una contaminazione preesistente a quella da Pfas. Secondo l’accusa, sostanze tossiche come il cromo esavalente, rilasciate dal polo chimico in passato, non sono mai state rimosse e hanno continuato a inquinare il suolo e la falda acquifera.

La procura ritiene poi che la gestione dell’inquinamento sia stata affidata a un sistema di contenimento idraulico inadeguato, che ha permesso la diffusione degli inquinanti anche al di fuori dell’area industriale. La prova evidente di questo è la presenza, all’esterno dello stabilimento, del C6O4, un composto brevettato e prodotto solo da Solvay.

L’inchiesta, dunque, non si limita alle vecchie sostanze pericolose, ma si estende anche ai Pfas oggi in uso, come la miscela Adv. La procura accusa l’azienda belga non solo di non aver bonificato quanto previsto, ma di aver continuato una contaminazione massiccia e irreversibile di suolo, acqua e aria, derivante da emissioni ritenute volontarie.

La vicenda veneta e quella piemontese hanno quindi diversi punti di contatto: la Miteni e la Solvay si passavano le sostanze chimiche da lavorare e i relativi scarti di produzione; entrambe hanno sversato illegalmente Pfas, aiutate anche dall’assenza di controlli degli enti regionali e dalla sottovalutazione del problema da parte delle istituzioni. I loro manager sono responsabili di aver contaminato il sangue di migliaia di italiani inconsapevoli: ancora oggi, nel raggio di tre chilometri dallo stabilimento chimico della Solvay ci si ammala e si muore più che nel resto del Piemonte.

Le inchieste e gli eventi di IrpiMedia sono anche su WhatsApp. Clicca qui per iscriverti e restare sempre aggiornat*. Ricordati di scegliere “Iscriviti” e di attivare le notifiche.