«Per anni ho lavorato senza essere pagato. Mi dicevano: “Sai come vanno queste cose, siamo un po’ in difficoltà, prima o poi arriveranno gli sponsor”. Io ingenuamente ci speravo, e intanto provavo ad arrangiarmi anche con altri lavori». Giacomo, 34 anni, dopo la laurea ha lasciato un contratto a tempo indeterminato per inseguire il sogno di diventare giornalista. Grazie a un tirocinio è entrato nella redazione di un giornale locale: «Investigavo sui movimenti di estrema destra, la mafia nigeriana, i diritti dei lavoratori sfruttati. Più volte mi sono trovato in situazioni pericolose, sono stato minacciato. A un certo punto però ho dovuto smettere perché non avevo nessuno alle spalle: non avevo soldi e non potevo permettermi di essere querelato. Il direttore mi ha detto chiaramente: “Fai come vuoi, ma sappi che non abbiamo avvocati per aiutarti”».

Giacomo è solo uno dei tanti giornalisti freelance che vivono sul filo del rasoio: gli articoli dei giornali sono pagati sempre meno e le collaborazioni raramente hanno una continuità che permetta di avere certezze sul futuro. «Vivevo schiacciato da una pressione che veniva da più parti: la pressione del caporedattore che aspettava l’articolo, la pressione di chi voleva che quell’articolo non venisse pubblicato, la pressione dell’affitto e delle bollette da pagare – racconta Giacomo –. Ho sofferto di tachicardia, facevo fatica a respirare, avevo la gastrite, la pressione alta, una continua fame nervosa». Con il tempo, Giacomo si è allontanato dalle persone care. Ha smesso di parlare con sua madre, ha chiuso la sua relazione sentimentale. A un certo punto si è trovato solo.

Ha capito di avere un problema un giorno in cui è andato a fare un servizio sul caporalato nei campi intorno alla sua città: «I braccianti mi raccontavano che lavoravano sotto il sole per tre euro all’ora, e invece di provare empatia sentivo solo una grande rabbia: io guadagnavo zero euro all’ora, eppure la mia storia non la raccontava nessuno. Se mi fossi ammazzato, ci sarebbe stato solo un trafiletto sul giornale e sarebbe finita lì». Con l’arrivo della pandemia, Giacomo non riusciva più a sostenere le spese e così è tornato a casa dei suoi genitori. Ha chiuso con il giornalismo e ha cercato altri lavori, ma per ora è disoccupato. «Ho 34 anni, adesso da dove ricomincio? In me c’è una grande amarezza: volevo semplicemente lavorare, non mi è stato permesso».

Lavorare senza certezze

Nel mondo del giornalismo i compensi – nonostante la percezione pubblica – sono precipitati in modo insostenibile. Molti freelance abbandonano la professione o svolgono altri lavori, esposti (e indifesi) di fronte al rischio delle querele temerarie

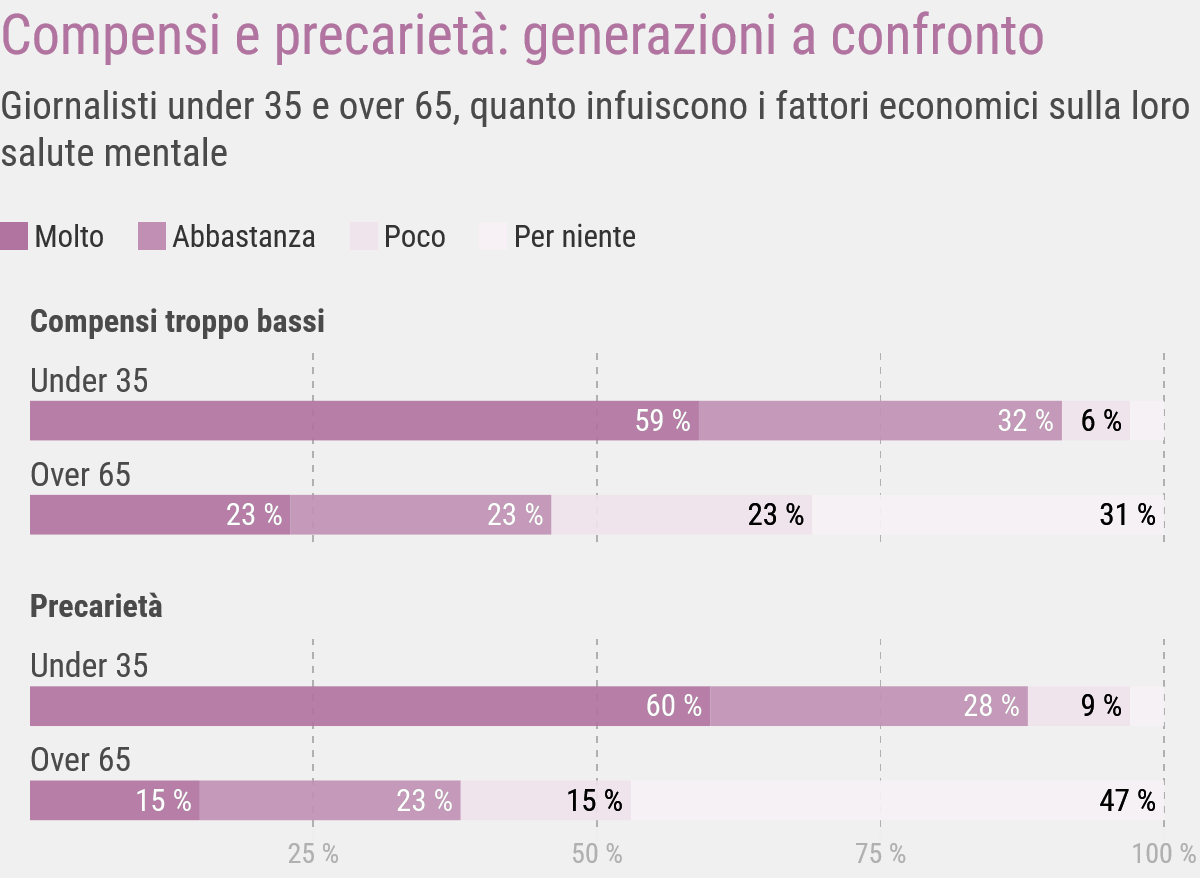

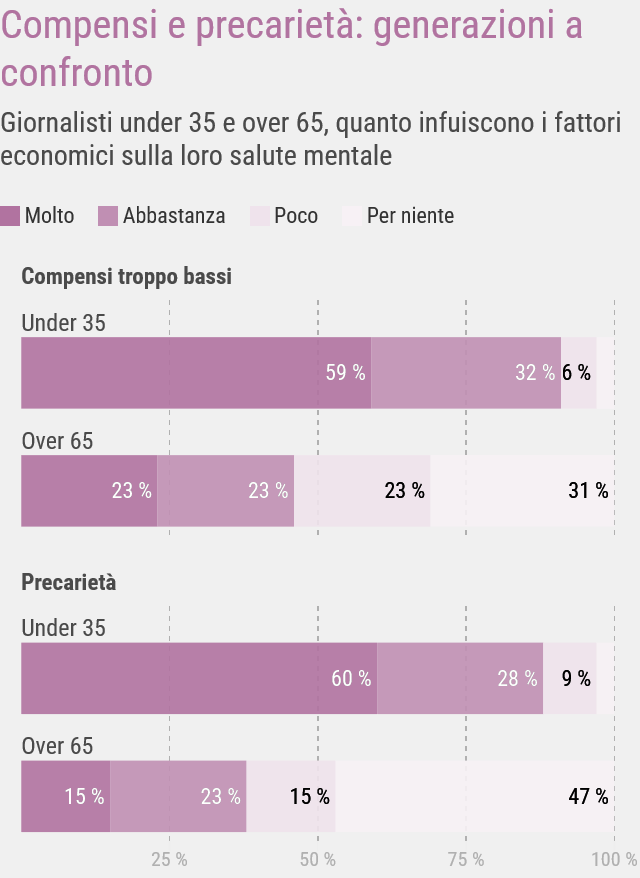

Dall’indagine realizzata da IrpiMedia attraverso un questionario anonimo distribuito a 558 giornalisti, i compensi troppo bassi sono considerati il fattore più impattante sul benessere psicologico della categoria: l’85% dei rispondenti dichiara che i bassi compensi incidono «abbastanza» o «molto» sulla propria salute mentale. La percentuale varia in base al genere, al tipo di giornalista, ma soprattutto per fascia d’età: è ancora più alta nelle donne (88%), tra i giornalisti freelance, i filmaker e fotogiornalisti (89%) e tra gli under 35 (91%, contro il 46% degli over 65).

Il secondo fattore che mette a rischio il benessere psicologico dei giornalisti è la precarietà lavorativa, considerata «abbastanza» o «molto» impattante dall’83% dei rispondenti. Anche questo aspetto è sentito maggiormente dagli under 35 (88%, contro il 38% degli over 65), dalle donne (86%) e dai giornalisti che lavorano anche nel campo della comunicazione, dell’ufficio stampa e dei social media (86%). Infine, altri stressor dichiarati come particolarmente impattanti sono il fatto di rimanere sempre connessi e reperibili (76%), i ritmi frenetici (70%), l’ipercompetitività (65%) e l’ambiente giudicante (57%).

«Lo stress in sé non è negativo, il problema è la continuità e l’intensità di quello stress», afferma Francesco Pace, presidente della Società italiana di psicologia del lavoro e dell’organizzazione (Siplo) e professore di psicologia del lavoro all’università di Palermo. «Negli ultimi anni si è rilevata una ampissima diffusione di disagi connessi alla sfera professionale, tra cui stati d’ansia, disturbi del sonno, disturbi del comportamento alimentare, dipendenze patologiche». Dal 2008, la valutazione del rischio stress lavoro-correlato è stata inserita tra gli obblighi delle aziende per tutelare la salute dei dipendenti.

La precarietà e i bassi compensi nel giornalismo italiano

Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio sul giornalismo dell’Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attraverso duemila risposte a un questionario diffuso tra il 2018 e il 2020, oggi in Italia ci sono circa 35mila giornalisti attivi, di cui il 39% è freelance. Gli ultimi vent’anni sono stati contraddistinti da un invecchiamento della categoria, con la progressiva riduzione degli under 40, passati dal 53% del 2000 al 30% del 2018. Parallelamente si è registrato un costante calo del reddito, che ha colpito in particolare i freelance: in media il 75% dei giornalisti con collaborazione occasionale non superano i cinquemila euro l’anno di fatturato. Il report denuncia «una condizione del mercato del lavoro insider–outsider in cui i lavoratori dipendenti (gli insider) godono di maggiori tutele, mentre le rimanenti categorie di giornalisti (gli outsider) sono costretti a lavorare in condizioni di precarietà e basso reddito». A guadagnare meno sono soprattutto i giovani: solo il 28% dei giornalisti under 35 fattura più di 20 mila euro l’anno, contro il 57% di chi ha più di 55 anni.

Ecco perché, quando si parla di giornalismo, si discute spesso di job insecurity, ovvero di insicurezza lavorativa: questa consiste in primis nella precarietà oggettiva del lavoro, ad esempio legata a contratti inesistenti o precari, ma anche nella percezione soggettiva della minaccia della perdita del lavoro, e nei vissuti emotivi che ne conseguono. «Quello della job insecurity è un tema trasversale rispetto a molti ambiti professionali e ha un impatto importante sulla salute mentale», spiega Francesco Pace. «Il fatto di vivere in una situazione di precarietà lavorativa comporta malesseri legati all’ansia, ai disturbi del sonno, a bassi livelli di autostima, fino alla depressione».

Il senso di incertezza è accresciuto dalla prassi delle redazioni di non rispondere alle mail che contengono proposte di collaborazione, o idee per nuovi articoli, servizi fotografici o video: «Aspettare risposte che non arriveranno mai è frustrante – racconta Katia, che si occupa di esteri, guerre e crisi umanitarie –. A volte accettano una proposta e poi spariscono. Risultato: lavoro buttato e occasioni perse, senso di enorme frustrazione e messa in dubbio delle proprie capacità».

Il problema è anche l’incertezza del compenso: in altri Paesi le testate esplicitano chiaramente sul proprio sito come scrivere una proposta, a chi inviarla e qual è la tariffa, mentre in Italia il tema economico sembra ancora avvolto in un’aura di mistero. Il progetto Lo Spioncino dei Freelance è il primo che nel nostro Paese ha creato un database pubblico per rendere trasparenti le tariffe delle varie testate, segnalate dagli stessi freelance che collaborano con quelle testate. Da maggio 2022 a oggi sono state raccolte più di 180 segnalazioni: scorrendo sul sito, si scopre che un articolo per il Corriere della Sera online viene pagato 15 euro lordi, un articolo sul Giornale di Sicilia online cinque euro, un articolo per la Gazzetta dello Sport 14 euro, un lancio di agenzia di cinque righe per Italpress 1,50 euro. «Quanti articoli dobbiamo scrivere per arrivare a fine mese con uno stipendio decente? – si chiede Francesco Guidotti, esperto di media e fondatore dello Spioncino -. Ci sono articoli che vengono pagati dopo sei mesi, altri che non vengono mai retribuiti. Ormai riesce a fare il giornalista solo chi se lo può permettere».

All’insicurezza economica è legato il problema delle querele temerarie, ossia querele sporte con il mero obiettivo di intimidire e silenziare il lavoro dei giornalisti che hanno poche finanze e raramente hanno alle spalle un ufficio legale che li difende. Nel 2022, l’osservatorio Ossigeno per l’informazione ha registrato un aumento delle querele temerarie e delle cause per risarcimento intimidatorie. L’abuso della legge come strumento per restringere la libertà di stampa non è un problema solo italiano: per questo è nata la Coalizione europea contro le SLAPP (CASE), dove SLAPP è un acronimo di Strategic lawsuit against public participation (traducibile in italiano con “azione legale strategica contro la partecipazione pubblica”). Il CASE, che ha contato 820 SLAPP in Europa dal 2010 al 2022, ha lanciato un appello per chiedere alle istituzioni europee una solida direttiva anti-SLAPP, sottolineando «l’importanza e l’urgenza delle misure di una legislazione solida che fornisca un forte scudo di sicurezza sia a livello nazionale che a livello internazionale».

Oltre al rischio di querele temerarie, i bassi compensi portano la professione giornalistica «a ibridarsi sempre più con altre professioni – si legge nell’Osservatorio sul giornalismo – e molti professionisti iniziano a impiegarsi in uffici stampa e comunicazione di enti pubblici e privati, caratterizzate da maggiore possibilità di accedere a fasce reddituali medio-alte e minore precarietà professionale (e personale)». Questa ibridazione però li rende maggiormente ricattabili, il che ha conseguenze «per la tenuta stessa dei nostri sistemi democratici», afferma l’Osservatorio. Anche per questo, oggi il Centro di giornalismo permanente ha avviato un gruppo di lavoro che nei prossimi mesi realizzerà un report sulla condizione dei freelance in Italia.

«Anche io, come molti altri colleghi freelance, non faccio solo la giornalista per arrivare a fine mese – racconta Sonia, 32 anni -. Nell’ambiente, però, chi sta sulla notizia è considerato di più rispetto a chi lavora anche in un ufficio stampa o nel campo della comunicazione, che viene visto come un giornalista di serie B». La crisi di ruolo e di sostenibilità economica degli editori non ha intaccato l’immagine esterna di una professione che è ancora percepita come prestigiosa, costituita da un’elite che gode di certi privilegi. Sono diverse le occasioni in cui i giornalisti sono chiamati a esibire quello status symbol che in realtà si sta sgretolando: i salotti in televisione, i festival e gli eventi sono circostanze in cui apparire come persone di successo sembra ancora estremamente importante. Eppure è difficile mantenere quella maschera, quando in realtà il lavoro è sempre più precario e sottopagato.

Ritmi sfibranti, assenza di pause

«Mi chiamavano Wonder woman, la donna che non si ferma mai», racconta Monica, 31 anni, che si occupa di diritti umani, ambiente e temi sociali. «Dopo una serie di trasferte consecutive, mi sono rotta una gamba e sono stata quattro mesi a letto. Da quel momento ho cambiato modo di approcciarmi al lavoro: non accettavo più qualsiasi condizione. Perché non devo fermarmi mai e mostrarmi invincibile per avere credibilità? Si dà per scontato che i giornalisti accettino di lavorare ad ogni ora del giorno e della notte: l’idea è che, se non sei disposta a farlo, forse è meglio che cambi mestiere».

Così, gradualmente, Monica è stata messa da parte. Dal posto fisso è passata a un contratto rinnovato mensilmente: «Mi hanno dato una “cartella punti” dove ogni contenuto valeva un tot: 0,25 punti per una gallery su Instagram, 0,5 punti per una storia sui social, 1,5 per un video, e così via. Ogni mese dovevo arrivare a un punteggio di 4,5 per ottenere il mio stipendio. Non riuscivo a dormire la notte, ho iniziato a prendere tranquillanti. Ho avuto attacchi di panico e una volta sono svenuta. Mi hanno isolata dal resto del gruppo, come se fossi la pecora nera con cui è meglio non avere a che fare».

I ritmi della cronaca sono frenetici e sembrano non ammettere pause: al giornalista è richiesto di essere sempre disponibile, 24 ore su 24 anche il weekend, il che rende difficile separare la vita privata dal lavoro. I dati contenuti nel Precariometro, l’indagine condotta tra il 2021 e il 2022 su 266 giornalisti precari dal sindacato Fnsi (Federazione nazionale stampa italiana), dicono che il 15% dei giornalisti dichiara di lavorare più di 50 ore a settimana. «Seguivo un maxi incendio boschivo dalle 4:00 del mattino, ero molto stanco e non avevo pranzato – ha scritto uno dei giornalisti che hanno risposto al questionario di IrpiMedia -. Nel tardo pomeriggio mentre tornavo a casa ho preso una curva male e mi sono schiantato contro un palo del telefono. Fortunatamente solo danni all’auto». Non è l’unico; un altro ha raccontato: «Ho avuto un colpo di sonno alla guida dopo aver lavorato 24 ore di fila, tra trasferta, montaggio e consegna pezzo».

«Sono pagato meno dei lavoratori sfruttati che intervisto, ma la mia storia non la racconta nessuno»

«Ho dovuto smettere con le mie inchieste perché non avevo nessuno alle spalle: non avevo soldi e non potevo permettermi di essere querelato»

«Non ne posso più di rimanere senza soldi sul conto corrente. Io e la mia compagna vorremmo un figlio, ma continuiamo a rimandare»

«Sono pagato meno dei lavoratori sfruttati che intervisto, ma la mia storia non la racconta nessuno»

«Ricevevo continuamente pressioni da parte del capo per l’ennesima breaking news da scrivere velocemente. Non riuscivo a dormire se non sognando breaking news, avevo attacchi d’ansia continui».

«Non ne posso più di rimanere senza soldi sul conto corrente. Io e la mia compagna vorremmo un figlio, ma continuiamo a rimandare»

Un giornalista ha ricordato quando il suo superiore lo accusava di essere un «impiegato delle poste» perché non si tratteneva a lungo in redazione: «Alludeva al fatto che non stessi lavorando abbastanza. Il problema è che il mio turno era finito da quasi un’ora e io in quanto stagista non venivo pagato». Nelle agenzie di stampa, la necessità di riempire il rullo delle notizie può arrivare a schiacciare i redattori: «Durante la settimana di prova in un’agenzia mi hanno chiesto di scrivere un articolo di esteri ogni 10 minuti, come fossi una fabbrica di notizie. Il giudizio e le reazioni dei superiori mi hanno schiacciata psicologicamente: mi hanno fatto sentire inadatta a questo lavoro». E ancora: «Ho introiettato la mentalità per la quale, se fai pausa pranzo, stai perdendo tempo. Se un giorno non sei lucido e performante, forse non sei fatto per questo lavoro».

Tutto questo porta in alcuni casi a sviluppare una dipendenza da lavoro, nota anche come workaholism, che nella letteratura scientifica è classificata come una vera e propria dipendenza comportamentale. «È una problematica legata ad alte aspettative verso se stessi, che ti spinge a lavorare in ogni momento, senza interruzioni», spiega Francesco Pace. «Il fatto di non staccare mai quasi sempre porta a disagi di tipo psichico, ma anche fisico: pressione alta, acquisizione o perdita di peso incontrollata, perdita di capelli… L’essere umano ha bisogno di pause, se non se le concede perde il suo equilibrio, con un conseguente rischio di peggioramento nelle proprie relazioni interpersonali e nella propria capacità di comunicazione».

Nonostante la continua pressione, il giornalista è visto come un professionista che deve riuscire sempre a controllare la propria emotività. Non sono concesse debolezze, titubanze o fragilità: questo paradigma dell’uomo forte ha un impatto considerevole sulla salute mentale, e fa sì che nel settore sia molto difficile chiedere aiuto. «Nelle redazioni non c’è alcun tipo di supporto psicologico – spiega Monica -. Io non ho mai pensato di fare un percorso di psicoterapia: non ho il tempo, non me lo posso permettere, e poi lo stigma è ancora molto forte. Noi giornalisti dobbiamo essere quelli forti, quelli invincibili. Una mia collega ha deciso di aprirsi e dire che prendeva psicofarmaci: da allora in redazione è vista come “la malata”».

La (non) libera professione: le false partite IVA

Tra le dinamiche distorte di un sistema in crisi c’è anche il meccanismo delle cosiddette “false partite Iva”, ovvero quelle situazioni in cui un professionista apre partita Iva non per lavorare davvero come freelance, quanto per collaborare stabilmente con un’azienda, mascherando così un contratto di lavoro dipendente. «Lavoro per la televisione pubblica dalla fine del 2016, la Rai è la mia unica committente», racconta Maurizio, 40 anni, inviato di un programma di inchiesta che va in onda in prima serata. «I pagamenti arrivano con mesi di ritardo, senza contare che solo pochi giorni fa mi hanno rimborsato le spese delle trasferte dello scorso giugno: ho anticipato più di duemila euro».

Maurizio ha il mutuo da pagare e spesso va in rosso con il conto corrente: «Non ne posso più di vedere che i pagamenti non vanno a buon fine perché non c’è abbastanza liquidità. La banca e il commercialista mi stanno addosso, ho il mutuo da pagare, di recente ho chiesto un altro prestito ma ovviamente non me lo hanno concesso. Questo non mi permette di fare programmi: io e la mia compagna vorremmo un figlio, ma continuiamo a rimandare». Maurizio soffre di insonnia cronica e ha una serie di patologie legate all’eccesso di stress: «Passo la notte sveglio a pensare a come migliorare la mia vita, e poi prendo l’Oki a colazione per sopportare il mal di testa. Bevo anche otto caffè al giorno, mangio male e non ho tempo di fare attività fisica. Negli ultimi mesi ho preso cinque chili. Il giornalismo è sempre stato un lavoro stressante, ma adesso il gioco non vale più la candela».

Anche Paola è una falsa partita Iva in Rai, dove lavora stabilmente dal 2017: «Le mie fatture sono sempre monocommittente: in Rai siamo circa 200 tra precari e false partite Iva. Lavoriamo anche 16 ore al giorno non stop per diversi giorni: se diciamo di no, subiamo la pressione di essere “facilmente sostituibili”. La cosa assurda è che spesso abbiamo questi ritmi mentre raccontiamo storie di precarietà o di sfruttamento lavorativo. La questione dei ritardi nei pagamenti poi è sempre più impattante: il 9 ottobre ho ricevuto il pagamento delle fatture emesse a giugno. Per pagare le spese quotidiane ho dovuto intaccare i miei risparmi».

IrpiMedia ha contattato la Rai per chiedere chiarimenti, e l’Unione sindacale giornalisti Rai (Usigrai) per capire come si sta muovendo il sindacato rispetto al problema delle false partite Iva. Fino ad oggi (13 dicembre 2023) non abbiamo ricevuto risposta.

Il problema, comunque, non esiste solo in Rai. Valentino, 33 anni, ha lavorato per un grande quotidiano nazionale con un contratto di fornitura di servizi: fatturava utilizzando la partita Iva come se fosse un esterno, ma in realtà lavorava in modo continuativo e non poteva collaborare con altri giornali. «Il meccanismo era quello del lavoro a chiamata – racconta -. Dopo ben sei anni di collaborazione, un giorno il caporedattore mi ha scritto su Whatsapp che non mi sarebbe stato rinnovato il contratto perché l’anno precedente ero stato poco presente. Ho avuto una deja-vu: in passato mi era capitato di intervistare alcune lavoratrici che erano state lasciate a casa con un messaggio Whatsapp, e in quel caso il giornale aveva fatto uno scandalo. Mi hanno fatto schifo, così mi sono rivolto al sindacato e ho fatto causa. Voglio un risarcimento per tutti i diritti di cui non ho potuto godere: mancata retribuzione, ferie, straordinari, malattia. So che potrei metterci molto tempo, ma sono pronto, loro mi hanno tolto anni di vita».

Per supportare i freelance e tutelare i loro diritti, all’interno del sindacato Fnsi esiste la Commissione nazionale lavoro autonomo, che si occupa di co.co.co., precari e false partite Iva. Il tasso di sindacalizzazione, comunque, tra i freelance è ancora basso: secondo i dati del Precariometro, il 69% dei freelance non è iscritto al sindacato. «I motivi sono tanti: anzitutto la ricattabilità connessa al precariato fa sì che anche solo sindacalizzarsi possa mettere a rischio le condizioni o il rapporto di lavoro», spiega il consigliere di Fnsi Mattia Motta, oggi rappresentante per l’Italia all’interno del Freelance rights expert group della European Federation of Journalists.

«Abbiamo tollerato troppo a lungo forme di irregolarità, sfruttamento e sottoinquadramento. Questo ha allontanato le persone, che oggi vivono il sindacato come un pronto soccorso: si rivolgono a noi solo quando la situazione è molto critica. In quelle circostanze, intervenire è ancora più difficile».

«Per gli editori, sfruttare i collaboratori è un business: a fare causa sono ancora pochissimi, è un rischio che mettono in conto», ha detto la segretaria nazionale Fnsi Alessandra Costante durante l’incontro Vita da freelance, la (non) libera professione. Intraprendere una causa contro un editore non è semplice: anche se il sindacato anticipa le spese legali, e le copre interamente in caso di sconfitta, si tratta comunque di un procedimento lungo, che necessita di una raccolta accurata di documenti, prove e testimonianze, e che comporta un certo dispendio di tempo ed energie.

«Per entrare nella redazione ho portato avanti una causa durata otto anni», racconta Margherita, 58 anni, giornalista di cronaca nera per un quotidiano locale. «Per andare in tribunale contro il tuo giornale devi essere psicologicamente molto forte: sei subito allontanata, la tua vita cambia totalmente, sembra che tu sia appestata. Ho subìto diversi tradimenti amicali e professionali: c’erano persone che mi sostenevano a parole, poi in tribunale hanno testimoniato contro di me. Ricordo che in una delle udienze un mio collega mi ha attaccato pesantemente: uscita da lì vagavo da sola per la città, mi sono trovata sul ponte e mi sono fermata ad ascoltare il fiume. Mi sono vista volare giù, poi per fortuna non è successo».

I cervelli in fuga dal giornalismo

In questo contesto, sono sempre di più i professionisti che finiscono per lasciare il giornalismo e cambiare mestiere. «Ho lavorato per 16 anni in una redazione, ho fatto il percorso classico: praticantato, esame di stato da professionista, contratto giornalistico a tempo indeterminato – racconta Mario – L’anno scorso, mentre ero fuori a fare un servizio, è arrivata una comunicazione dal Cdr (Comitato di redazione, ndr) che diceva che la mia rivista avrebbe chiuso. Mi hanno dato due alternative: o la cassa integrazione per due anni, oppure il licenziamento e poi una collaborazione con partita Iva. In pratica mi hanno chiesto di uscire dalla porta e rientrare dalla finestra».

Mario ha accettato di diventare collaboratore esterno, ma la vita da freelance è molto diversa rispetto a chi ha un contratto: «Non hai certezze di guadagno, non hai la cassa di assistenza sanitaria, non hai la malattia, non hai le ferie, non hai tutele. Mi sono chiesto: vale veramente la pena fare il giornalista così?». A quel punto Mario ha iniziato a stare male. È entrato in una profonda depressione, non riusciva più ad alzarsi dal letto. «Senza il mio lavoro mi sentivo perso, non trovavo più un senso».

Gli studi internazionali sul tema

I giornalisti sono particolarmente a rischio di stress lavoro-correlato e di burnout. Lo dimostra uno studio del 2021 pubblicato sulla rivista International Journal of Environmental Research and Public Health: nell’indagine, che è stata realizzata su un campione di 292 giornalisti, l’esaurimento emotivo mostra una correlazione diretta con altre due dimensioni del burnout: la depersonalizzazione e la realizzazione personale. È documentata anche una significatività inversa con variabili come il carico di lavoro, il controllo, le ricompense, la comunità, l’equità e la coerenza con i valori.

Uno studio condotto in Bangladesh dimostra che il supporto inadeguato da parte dei superiori è la principale causa dello stress professionale, oltre a obiettivi poco chiari, clima lavorativo precario, ritmi troppo stressanti, orari prolungati di lavoro e minacce.

Lo stress è aumentato con l’arrivo del Covid-19: il sondaggio The Journalism and Pandemic, condotto dall’International Center for Journalists su duemila giornalisti in 145 Paesi, ha rivelato che l’82% dei rispondenti ha riportato almeno una reazione emotiva o psicologica negativa a seguito della pandemia, e il 70% ha affermato che gestire gli impatti del Covid- 19 è stata la parte più difficile del lavoro in quel periodo. Il 30% ha affermato che le testate non hanno fornito neanche un dispositivo di protezione a chi lavorava sul campo durante la prima ondata.

Nel Regno Unito, secondo un’indagine della National Union of Journalists condotta tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, sei giornalisti su dieci hanno dichiarato che il proprio reddito è stato intaccato dalla pandemia, con il 13% che ha perso l’intero fatturato e il 35% che guadagna meno della metà. Il 72% dei rispondenti ha riportato che vi sono stati licenziamenti sul posto di lavoro, e l’85% ritiene che il protrarsi della crisi porterà a ulteriori tagli. Tutto questo ha avuto un impatto sulla salute mentale: una ricerca condotta dalla Middlesex University di Londra evidenzia come i giornalisti durante la pandemia abbiano sperimentato emozioni negative come ansia e frustrazione, ma anche un sentimento di orgoglio per il proprio lavoro. L’assenza di scambi interpersonali e di spazi di socializzazione ha complicato la gestione delle emozioni e ha generato un forte senso di solitudine.

La sovrapposizione tra identità personale e professionale è sempre più forte nella nostra società, e questo non solo nel giornalismo. «Ci sono studi che dimostrano che una volta il lavoro era considerato una parte importante ma non determinante della vita delle persone, mentre oggi è sempre più fondamentale nella definizione di sé – spiega Francesco Pace –. Le persone che restano senza lavoro, o che faticano ad affermarsi nel lavoro in cui credono, vivono una perdita del proprio ruolo sociale ma anche della propria identità: a livello psicologico questo ha un impatto molto duro, specie in assenza di un adeguato supporto sociale, e può portare a utilizzo di farmaci, isolamento sociale, depressione e in casi estremi a pensieri suicidari».

Quando si tratta di un lavoro che ha a che fare con i valori e che viene vissuto come una missione, poi, questa tendenza è ancora più forte. «In virtù della passione che ho per la professione, creo una narrazione per cui non si tratta più solo di un lavoro, ma di una vocazione», afferma lo psicologo e psicoterapeuta Lorenzo Bretti. «Questo rende la gestione del fallimento molto complessa: l’imprevisto non viene più accettato come una contingenza possibile, ma come una sconfitta personale inammissibile. Tutto questo crea i presupposti per il disagio psichico».

Se hai bisogno chiedi aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10:00 alle 24:00.

Una sera di febbraio, Mario è riuscito a reagire: ha deciso di affiancare al giornalismo anche un’altra attività, e di investire su se stesso. Da alcuni mesi ha avviato un progetto legato al benessere e all’equilibrio psico-fisico della persona. Ora è un giornalista freelance che vive le sue giornate con un approccio diverso: «Nella vita è importante essere aperti a cambiare idea, e non avere troppe certezze – conclude -. Per me questa non è stata una sconfitta: le competenze che ho maturato mi hanno permesso di fare qualcosa di diverso, qualcosa che oggi mi fa stare meglio e che mi permette di coltivare il mio benessere. Fisico e mentale».

Tutti i nomi dei giornalisti citati nell’articolo sono di fantasia, per tutelarne l’anonimato.

I rischi del mestiere

Il giornalismo di qualità è pericoloso, che sia su un fronte di guerra o per inchieste delicate sui territori. Eppure mancano tutele e sostegni da parte delle redazioni, a fronte di compensi sempre più risicati

«Sono stata aggredita dai taxisti durante una manifestazione sotto palazzo Chigi». «Ho rischiato di essere pestato da un gruppo di fascisti di 50-60 anni a un funerale di un camerata». «Hanno provato a picchiarmi solo per aver fatto delle domande lecite su un tema di cronaca». «Ho subìto violenza verbale e fisica da un politico». Il lavoro del giornalista può diventare anche pericoloso, soprattutto per chi lavora sul campo. E questo ha un impatto sulla salute mentale dei professionisti e delle professioniste dell’informazione, che devono portare a casa le storie in contesti non sicuri, costretti a guardarsi le spalle e a chiedersi se una certa domanda li esporrà a un certo rischio.

È quanto emerge dalle testimonianze raccolte dall’indagine sulla salute mentale nel giornalismo condotta da IrpiMedia: i pericoli aumentano per chi si occupa di temi delicati come le mafie, il terrorismo, la corruzione, il traffico illegale. C’è chi parla della difficoltà di «scrivere di criminalità organizzata della stessa città (piccola) dove vivi», chi racconta di aver ricevuto «intimidazioni e messaggi allusivi alla necessità di stare attento a ciò che scrivevo», chi è stato chiamato da «un noto delinquente locale dopo mezzanotte perché voleva sapere la fonte di una notizia che avevo pubblicato, minacciandomi di mettermi fuoco a casa».

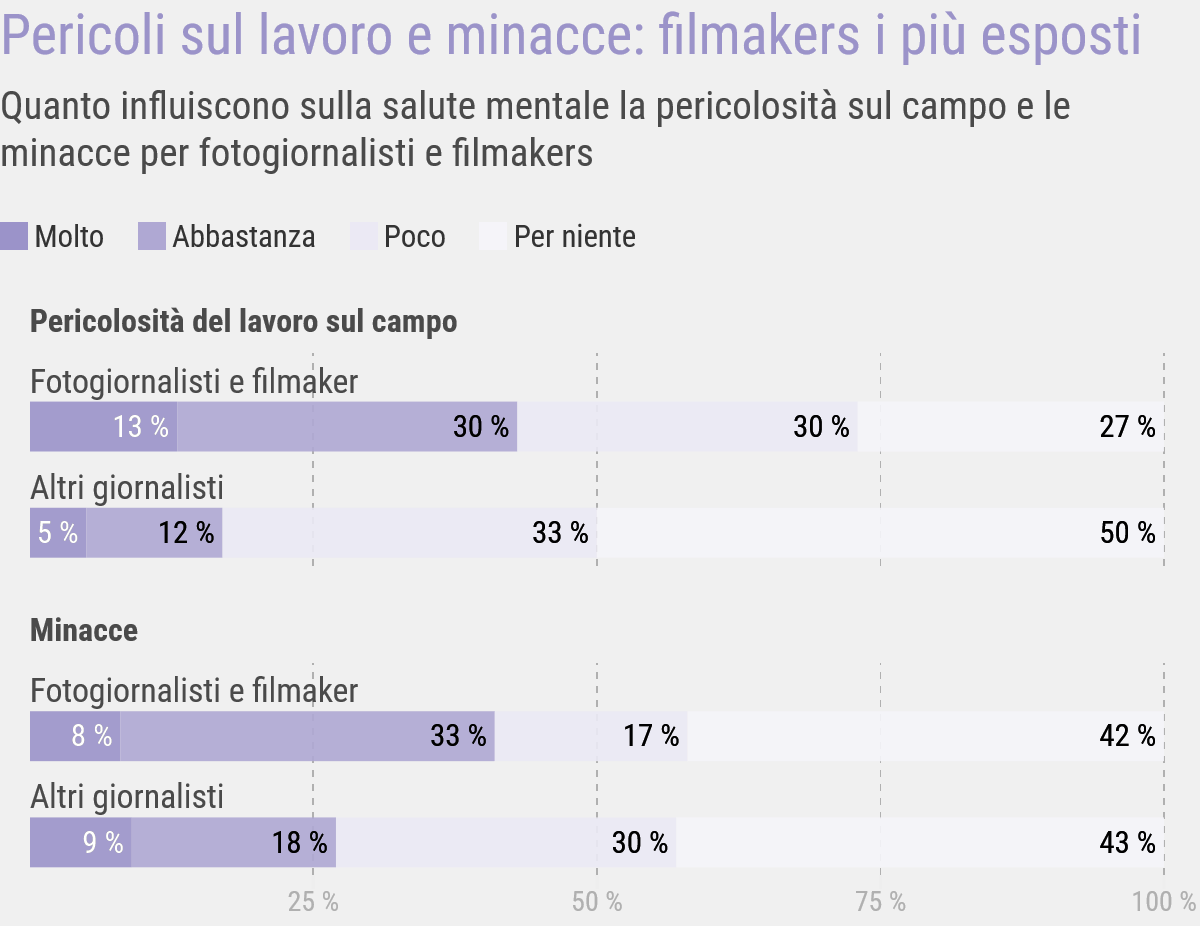

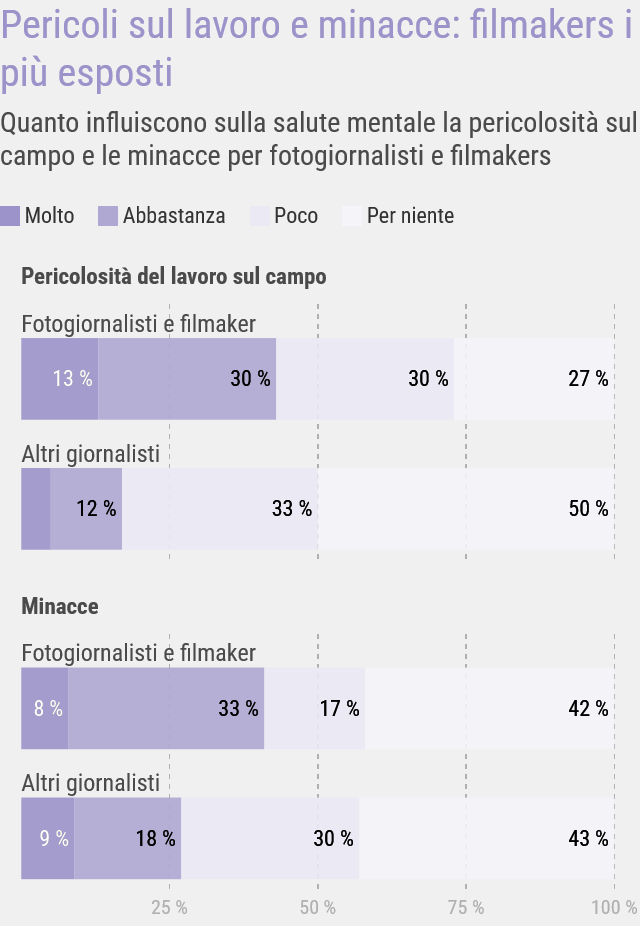

Dall’indagine realizzata da IrpiMedia attraverso un questionario anonimo distribuito a 558 giornalisti, il 28% dei rispondenti dichiara che la propria salute mentale è impattata “molto” o “abbastanza” dalle minacce e il 19% dalla pericolosità del lavoro sul campo. Queste percentuali salgono sensibilmente se si prendono in considerazione solo i filmaker e i fotogiornalisti: tra loro il 43% si ritiene impattato dalle pericolosità del lavoro sul campo e il 40% dalle minacce. Per quanto riguarda gli attacchi online e sui social network, il 33% del totale li considera fattori che mettono a rischio il proprio benessere psicologico: la percentuale sale al 44% tra i contrattualizzati (direttori, editor, redattori) e al 39% se si prendono in considerazione le giornaliste donne.

Con internet e i social network, oggi sono molti i giornalisti che si espongono su temi di dibattito pubblico e che finiscono per diventare vittime di hate speech, violenza online e cyber-stalking: «Ho ricevuto minacce online in seguito a un pezzo sulla libertà di stampa a Malta». «C’è gente che mi cerca e trova sui social e poi mi minaccia». «Ho subito un furto d’identità digitale». «Ho ricevuto minacce e insulti online. In un paio di casi credo fossero veri e propri tentativi di intimidazione».

Il documento conclusivo della prima fase di consultazione pubblica Sistema dell’informazione, realizzato da Agcom, parla esplicitamente del problema delle intimidazioni ai giornalisti: si va dalle minacce tradizionali alle nuove forme di intimidazione sul web. Ma gli ostacoli all’informazione passano anche per le querele temerarie: «Si tratta di fenomeni di particolare gravità – si legge – perché in grado di condizionare o compromettere la libertà di espressione, specie su aspetti socialmente rilevanti (come quelli delle organizzazioni criminali). […] I giornalisti freelance, generalmente meno retribuiti e tutelati sul piano assicurativo, appaiono poi più vulnerabili».

«L’anno scorso volevo partire per l’Ucraina ma nessuna testata ti paga l’assicurazione, né ti dà il casco, il giubbotto antiproiettile e il kit medico di base. L’unica cosa che gli interessa è ricevere l’articolo, il video o la foto»

«Gli agenti mi hanno sequestrato il cellulare e la macchina fotografica, poi mi hanno chiuso in una camionetta. Da lì vedevo gli scontri fuori, le violenze della polizia, le altre camionette che cercavano di investire i manifestanti, ma non potevo fare niente. Sono stato liberato 15 ore dopo»

«Durante la pandemia giravo i servizi con doppia mascherina e guanti in lattice. Ero incinta, ma non mi hanno permesso di stare a casa»

«L’anno scorso volevo partire per l’Ucraina ma nessuna testata ti paga l’assicurazione, né ti dà il casco, il giubbotto antiproiettile e il kit medico di base. L’unica cosa che gli interessa è ricevere l’articolo, il video o la foto»

«Gli agenti mi hanno sequestrato il cellulare e la macchina fotografica, poi mi hanno chiuso in una camionetta. Da lì vedevo gli scontri fuori, le violenze della polizia, le altre camionette che cercavano di investire i manifestanti, ma non potevo fare niente. Sono stato liberato 15 ore dopo»

«Durante la pandemia giravo i servizi con doppia mascherina e guanti in lattice. Ero incinta, ma non mi hanno permesso di stare a casa»

Per chi riceve minacce ed è considerato a rischio di vita può essere attivata la tutela della polizia giudiziaria, ma a volte questa è insufficiente e, comunque, ha una durata limitata nel tempo. «Quando ho denunciato degli ufficiali per via del loro coinvolgimento nel traffico di essere umani in Libia, indubbiamente è stato uno dei momenti più difficili della mia carriera. Io in Libia ci vivevo da quattro anni, per me Libia era casa. Il post-inchiesta è stato una sorta di Ground Zero». È il racconto di Nina, giornalista freelance che ha fatto parte del programma per giornalisti minacciati Journalists in Residence Milano. Quando aveva 38 anni, Nina è stata minacciata da un trafficante libico per le sue inchieste giornalistiche: «Ha postato su Facebook informazioni sulla mia vita privata, nominando il mio compagno e mio figlio. Mi ha dato della bugiarda e amica dei servizi».

Nina non è stata messa sotto scorta e non aveva alle spalle una redazione: durante la pandemia è entrata per sei mesi nel programma Journalists in Residence Milano, gestito da Q Code insieme a OBC Transeuropa e finanziato per tre anni dall’European Centre for Press and Media Freedom. Il progetto, che ha ricevuto finanziamenti per tre anni e che oggi è terminato, nasceva per offrire ai giornalisti minacciati un luogo protetto per riposare e recuperare, ma anche per continuare a indagare e pubblicare in sicurezza.

Sostieni il giornalismo indipendente.

Aiutaci a costruire l’informazione che vorresti avere sempre con te.

«Da un giorno all’altro non avevo più la possibilità di entrare nel Paese su cui avevo costruito il mio circuito di lavoro. Non potevo più lavorare per la tv che mi chiedeva un reportage o un passaggio di breaking news, o per le grandi testate che vogliono un reportage dal campo. Ho dovuto reinventarmi. È stato complicato da un punto di vista tecnico ed economico, ma anche politico e morale: è stato difficile vedere come i colleghi e il sistema d’informazione che avrebbe potuto e, a mio avviso anche dovuto, sostenere la mia inchiesta, abbiano deciso di non farlo».

I traumi connessi al lavoro di reporter

Oltre alle intimidazioni e alle minacce, esistono poi i pericoli intrinseci per chi lavora sul campo in contesti come le crisi umanitarie o le guerre. «L’anno scorso volevo partire per l’Ucraina ma nessuna testata ti paga l’assicurazione, né ti dà il casco, il giubbotto antiproiettile e il kit medico di base. Non c’è nessuna tutela. L’unica cosa che gli interessa è ricevere l’articolo, il video o la foto». Filippo, 30 anni, è un giornalista freelance che negli anni si è specializzato per coprire conflitti e contesti di crisi. «Il giornalismo di guerra è una cosa da ricchi: solo pochi se lo possono permettere. Le spese sono altissime, se consideri il viaggio, le attrezzature, il fixer, gli hotel, i dispositivi di sicurezza, e i soldi per tirarti fuori dai guai se succede qualcosa. Io sono costretto a fare due o tre lavori per vivere, se dovessi basarmi solo sul giornalismo non camperei».

Gli studi internazionali sul tema

Lavorare sul campo rappresenta una minaccia per la salute mentale dei giornalisti. Uno studio condotto in Iran su 114 giornalisti evidenzia tra i fattori di stress le intimidazioni (51%), le minacce alla famiglia (43%), l’arresto (41%), la tortura (19%), le aggressioni (10%). In Kenya, una ricerca mostra tra i fattori di stress da lavoro quello di essere feriti fisicamente, ricevere tangenti o subire pressioni per pubblicare una storia.

«Coprire il trauma può generare un altro tipo di trauma»: è quanto afferma uno studio del 2019 realizzato negli Stati Uniti su 254 giornalisti, che indaga le ripercussioni del trauma vicario. «I meccanismi comuni di gestione del trauma includono la disconnessione dal lavoro, la soppressione delle emozioni, il parlare del trauma stesso e il ricordare gli scopi più elevati della propria professione». Un’altra ricerca condotta a Toronto spiega perché anche i giornalisti da desk sono particolarmente colpiti dalla sindrome post traumatica da stress: la frequenza dell’esposizione a foto e video disturbanti influisce in maniera diretta sulla salute mentale.

Ecco perché è fondamentale che le redazioni abbiano gli strumenti per affrontare questo tipo di disagio: nel 2019 il Dart Center for Journalism and Trauma ha pubblicato un manuale per i direttori e i caporedattori su come lavorare con giornalisti freelance esposti a eventi traumatici, mentre nel 2022 l’Unesco ha realizzato una guida per la sicurezza dei giornalisti che hanno a che fare con i traumi, nel loro lavoro.

In questo contesto, uno spartiacque è stato quello della pandemia. Durante l’emergenza sanitaria i giornalisti fungevano da “filtro” delle cattive notizie: questo ha causato traumi vicari, secondo la American Psychologist Association. Alcuni studi parlano di “trauma anticipatorio”: Elana Newman, direttrice della ricerca per il Dart Center e professoressa di psicologia all’Università di Tulsa, ha dichiarato che «quando si tratta di Covid-19, l’evento traumatico non è solo protratto – ma peggiora con il tempo».

Anche la crisi climatica e le sue disastrose conseguenze sono considerate tra gli eventi traumatici che oggi sempre più colpiscono i giornalisti, generando disturbi come l’ecoansia e l’ecoparalisi. Uno studio condotto in Texas su 30 giornalisti che nel 2017 hanno coperto l’uragano Harvey riscontra una correlazione con depressione e sindrome post traumatica da stress.

Fare il giornalista in aree di crisi implica costi molto alti sia in termini economici, sia in termini di impatto sulla propria salute fisica e mentale. Questo vale in primis per chi lavora in zone di conflitto, ma non solo. «L’episodio più brutto mi è successo a Buenos Aires, in Plaza de Mayo, quando la polizia mi ha strattonato, mi ha messo le mani in faccia e alla gola – racconta Filippo, che al tempo aveva solo 24 anni –. Mi stavo occupando del caso della sparizione dell’attivista Santiago Maldonado e avevo appena finito di intervistare una sua amica: gli agenti mi hanno sequestrato il cellulare e la macchina fotografica, poi mi hanno chiuso in una camionetta. Da lì vedevo gli scontri fuori, le violenze della polizia, le altre camionette che cercavano di investire i manifestanti, ma non potevo fare niente».

Al tempo Filippo non aveva alcuna preparazione su come comportarsi in caso di arresto e di interrogatorio. «Avevo bisogno di andare in bagno ma non mi lasciavano uscire: ho urlato, preso a calci la porta, e alla fine sono stato costretto a fare la pipì in un angolo. Mi hanno interrogato tutta la notte in quell’abitacolo, con quell’odore, accusandomi di supportare un’organizzazione terroristica Mapuche. Sono stato liberato 15 ore dopo». Per Filippo, da quel giorno qualcosa è cambiato. «Ogni volta che camminavo per strada mi guardavo sempre indietro, quando era buio cercavo di non essere solo e prendevo il taxi pur di non sentirmi esposto. Quando sono tornato a casa ho fatto un percorso di psicoterapia per superare il trauma».

Il termine trauma viene dal greco τραῦμα, “ferita”. In medicina, indica una lesione prodotta nell’organismo da un agente capace di azione improvvisa, rapida e violenta. A livello psichico, il trauma è un turbamento prodotto da un avvenimento con notevole carica emotiva. Tra gli eventi potenzialmente traumatici ci sono le guerre, le violenze fisiche o sessuali, le detenzioni, i rapimenti, i disastri naturali. Ma anche quando non si assiste direttamente a un evento traumatico si può comunque essere colpiti da un’esposizione indiretta, che può derivare dal vedere o editare materiale (come video o foto) o ascoltare i resoconti delle vittime e dei sopravvissuti: è il cosiddetto “trauma vicario”. In quel caso la persona non subisce direttamente il trauma, ma si attiva empaticamente e si immedesima nella situazione traumatica, rivivendola. Secondo il Dart Center for Journalism and Trauma, una percentuale di giornalisti che va dall’80 al 100% è stato esposto a un evento traumatico correlato al lavoro, con circa il 92% che ha subito esposizioni ripetute e multiple.

«Le esperienze di diretto attacco al corpo, ma anche di coercizione o di privazione, possono attivare l’esperienza traumatica», spiega la psicoterapeuta e psicotraumatologa Sara Bakacs, responsabile del Centro Trauma Alicanto di Roma. «Gli esseri umani hanno due modalità comuni di risposta di fronte a un pericolo: attacco o fuga. Se nessuna delle due è percorribile perché la minaccia viene percepita come impossibile da affrontare, la mente attinge a uno stato di difesa più arcaico: lo spegnimento. Si attiva quello che il teorico Paul MacLean chiamava il cervello rettiliano: il corpo si blocca e la mente si stacca dal corpo entrando in uno stato di dissociazione. Biologicamente, questo avviene nella speranza che il predatore si stanchi della preda, credendola morta. Ecco perché nei traumi spesso si hanno dei buchi di memoria, visto che la mente si è dissociata dall’esperienza emotivamente terrorizzante».

È la sindrome post traumatica da stress, altrimenti nota come post-traumatic stress disorder (PTDS): una forma di disagio mentale che si sviluppa in seguito a esperienze traumatiche. Definito e studiato negli Stati Uniti soprattutto a partire dalla guerra del Vietnam e dai suoi effetti sui veterani, il PTSD può manifestarsi in persone di tutte le età e può verificarsi non solo nelle vittime di trauma, ma anche nei familiari e nei testimoni dell’evento traumatico.

«Il trauma può comportare conseguenze cognitive sul lungo periodo – spiega Bakacs -. I sintomi vanno dagli incubi ricorrenti alla rimozione di memoria, dai quadri depressivi agli attacchi di rabbia, fino all’uso di sostanze e allo sviluppo di una dipendenza». Ci sono persone che riescono a elaborare da sole il proprio trauma, ma nella maggior parte dei casi c’è bisogno di un supporto specifico: un percorso di psicoterapia, o la partecipazione a gruppi di sostegno con la supervisione di psicologi, possono essere strumenti di aiuto fondamentali. «Trovarsi da soli e non poter parlare con nessuno non permette di elaborare il trauma, che si ripropone in continuazione – afferma Bakacs -. Ti senti stupido e sbagliato: il senso di isolamento crea una esperienza di ritraumatizzazione».

Se hai bisogno chiedi aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10:00 alle 24:00.

È quello che accade a molti giornalisti freelance, che lavorano fuori dalle redazioni e che raramente hanno la possibilità di confrontarsi con altri colleghi all’interno di un gruppo di lavoro.

«Da quando ho 25 anni mi occupo di violazioni dei diritti umani: stupri, omicidi, torture – racconta Elisa, 31 anni -. Ho fatto reportage da zone poverissime, ho raccontato le violenze alle urne, ho coperto proteste con morti e feriti. Avere a che fare con storie così ha un impatto enorme: dopo le interviste più dure, la notte non puoi dormire. Quando torni a casa non riesci ad avere a che fare con le persone che hanno fatto una vita normale, ti senti distante. Ricordo che, quando sono rientrata da un viaggio in cui avevo seguito delle proteste molto violente, ogni volta che sentivo un rumore fuori dalla finestra piangevo, perché mi sembravano i botti delle manifestazioni».

Il mancato supporto delle redazioni

Oltre alle difficoltà psicologiche derivanti dall’avere a che fare con storie e contesti dolorosi, i giornalisti non ricevono quasi mai supporto dalle redazioni, che non seguono il lavoro da remoto, e anzi non danno alcuna certezza di pubblicazione.

«Quando ho lavorato in Siria un editore si è tirato indietro dal pubblicare quattro pezzi sui cinque già concordati perché il contenuto non era quello che si aspettava: voleva qualcosa di più ‘emotivo’ – racconta Matteo, 38 anni -. Per realizzare il lavoro io avevo pagato un operatore video per accompagnarmi, quindi alla fine ho speso più di quello che ho guadagnato. Questo mi ha fatto mettere in dubbio le mie capacità e la qualità del mio lavoro, generando in me la paura di non riuscire a stare nel mercato». Dopo 11 anni di giornalismo sul campo, tra conflitti e crisi umanitarie, oggi Matteo ha cominciato a lavorare anche come cooperante. «Il mercato giornalistico italiano non mi permetteva di vivere in modo dignitoso».

Oltre alle guerre, tra gli eventi traumatici più coperti a livello mediatico c’è stata nel 2020 la pandemia. Durante il primo lockdown, l’informazione era considerata un servizio essenziale che, come molti altri, non poteva fermarsi. E così i giornalisti hanno fatto parte di quella schiera di lavoratori autorizzati ad andare in giro per le strade – e spesso anche dentro agli ospedali – per continuare a svolgere la propria attività: questo ha implicato un rischio molto alto a livello di salute, sia per se stessi che per le proprie famiglie.

«Il 9 marzo 2020 Conte ha dichiarato il lockdown in tutta Italia: subito la mia caporedattrice mi ha chiesto un servizio sul campo – racconta Paola, 43 anni –. Ero incinta, ho risposto che non me la sentivo di andare fuori, ma mi ha fatto un sacco di pressioni. Giravo i servizi con doppia mascherina e guanti in lattice».

A differenza dei contesti di guerra, con il Covid-19 il nemico era sotto casa nostra, se non addirittura dentro alle nostre case. Soprattutto nella prima fase della pandemia si faceva fatica ad avere informazioni chiare per capire come muoversi in sicurezza: questo ha generato un’ansia fortissima, in particolare tra chi aveva una professione che lo portava a esporsi al virus.

«Molti lavoratori da un lato sentivano la psicosi del contagio, dall’altro vivevano la propria professione come una missione», afferma lo psicologo e psicoterapeuta Lorenzo Bretti. «Tra questi c’erano anche i giornalisti. La domanda che li ha guidati, in quel contesto come anche in altre situazioni pericolose legate al loro mestiere, è: quanto sono disposto a rischiare per il mio lavoro? Ognuno ha preso le sue decisioni, come individuo ancor prima che come giornalista».

Tutti i nomi dei giornalisti citati nell’articolo sono di fantasia, per tutelarne l’anonimato.

Le discriminazioni contro le giornaliste donne

Un problema profondo in un mondo professionale che non ha ancora conosciuto il suo me too. Molestie, carriere più faticose, svilimento delle capacità personali, diritto alla maternità negato

«Collaboravo con un noto quotidiano nazionale, il caporedattore mi affidava degli articoli e poi voleva che ci trovassimo a pranzo o a cena per discuterne. Faceva apprezzamenti fisici e mi parlava di sesso: diceva che era andato a letto con la stagista 25enne, quando lei si è sottratta al gioco è stata mandata via. Con me si presentava come il povero uomo maturo rifiutato dalla ragazza: “Berlusconi aveva tutte queste donne attorno, pensi che noi non vorremmo? Anche a me piace la f..a”».

Non era la prima volta che Sara, giornalista freelance che oggi ha 44 anni, riceveva avances in un contesto di lavoro: aveva vissuto situazioni simili anche in giornali più piccoli e conosceva le dinamiche. Così ha deciso di allontanarsi. «Ho smesso di andare a mangiare con lui, e allora lui ha iniziato ad accorciare i miei articoli, così me li pagavano di meno. Alla fine ho interrotto la collaborazione». Sara ha pensato di denunciare l’accaduto, ma la pressione che aveva subìto era molto difficile da dimostrare.

«Anche in un’altra occasione un direttore mi ha fatto delle avances esplicite: io non ci sono stata e lui per isolarmi ha fatto credere che avessimo avuto una relazione. In quella redazione la stessa cosa è accaduta ad altre giornaliste. Alla base c’è un ricatto: se rifiuti, vieni penalizzata a livello di carriera».

Già nel 1995, con la IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, l’Onu ha incluso i media fra i dodici settori decisivi per il miglioramento della condizione femminile. Eppure le discriminazioni legate al genere sono ancora radicate in un contesto come quello giornalistico, dove sono ancora soprattutto gli uomini a ricoprire ruoli di leadership e a prendere decisioni. «Considerando tutti i livelli dirigenziali, le donne rappresentano ancora meno di un terzo dei giornalisti in posizioni decisionali», si legge nel documento conclusivo della prima fase di consultazione pubblica di Agcom sul sistema dell’informazione.

Anche a livello di stipendio le donne giornaliste guadagnano meno dei loro colleghi uomini, e questo vale sia per le dipendenti che per le libere professioniste, come confermato dall’ente previdenziale dei giornalisti Inpgi: il gender pay gap – ossia il divario di genere nella retribuzione – è del 15% tra le partite Iva, percentuale che cresce al 18% tra chi ha un contratto. La retribuzione media dei giornalisti contrattualizzati è di 64.770 euro l’anno per gli uomini contro i 53.078 euro per le donne.

Secondo un’indagine svolta nel 2022 da Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati), coinvolgendo 16 enti di previdenza tra cui l’Inpgi, il reddito delle professioniste donne dai 30 anni in giù è circa il 20% in meno rispetto a quello dei colleghi uomini: per questi ultimi, infatti, la media delle entrate è di 15.129 euro, mentre per le donne è di 12.102 euro. E, nella fascia che si distingue per i maggiori guadagni – quella fra i 50 ed i 60 anni – a fronte di 54.800 euro di media per gli uomini, la componente femminile si ferma a poco più di 32.000. Non solo: le donne guadagnano meno anche perché lavorano meno. A fronte del 59% degli uomini che dedicano più di otto ore al giorno alla propria attività professionale, le donne si fermano al 40%. «Questo perché da una parte le donne devono dedicare molte più ore alla cura dei figli e dei familiari non autosufficienti, e dall’altra non sempre possono usufruire di infrastrutture sociali adeguate», ha spiegato la presidente di Inpgi Marina Macelloni. Per tutte queste ragioni, il Media Pluralism Monitor 2023 ha assegnato all’Italia il massimo livello di rischio per quanto riguarda la parità di genere nei media.

Nel mondo del giornalismo esistono ancora temi considerati “femminili”, come la moda, la cucina o il costume, e altri ritenuti più “maschili”, come l’economia, la cronaca giudiziaria e lo sport. «Mi è capitato di non essere presa in considerazione per alcuni lavori solamente in base al genere – racconta Luisa -. Lavoro nell’ambito calcistico, che è un mondo fatto da uomini e per uomini: questo è un grandissimo ostacolo per le donne nel settore». Quando si tratta di giornaliste donne, poi, si dà molta più importanza all’aspetto estetico: «Fino a qualche anno fa, nel mondo dell’automotive le giornaliste donne erano considerate un mero accessorio, venivano scelte perché erano di bell’aspetto», ammette Mario. Dalla nostra indagine sono emerse anche discriminazioni sull’aspetto fisico.

Il Rapporto Rai 2022 ha monitorato la presenza femminile in televisione, prendendo in considerazione 1.750 trasmissioni per un totale di 31.020 invitati e invitate. Risultato: viene invitata una donna ogni due uomini. La presenza femminile più elevata si ha tra i personaggi delle fiction (42%) e nell’intrattenimento (40%). Seguono le giornaliste dei programmi di informazione: il 38% di chi cura rubriche nei Tg è donna, e il 37% di chi lavora nei telegiornali e nell’approfondimento informativo. Le conduttrici/giornaliste raggiungono il 44%, mentre le opinioniste sono il 30% e le esperte solo il 23%.

Le molestie e il silenzio delle redazioni

A volte le discriminazioni sfociano nella violenza: ad alcune donne vengono fatte avances e ricatti a sfondo sessuale per ottenere un posto o per fare carriera. Secondo un’indagine condotta dalla Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) su un campione di più di mille giornaliste, l’85% dichiara di aver subito molestie nel corso della propria vita lavorativa. Tra le forme più diffuse ci sono le battute e gli sguardi che provocano disagio, denunciati da più dell’80% delle intervistate. Il 44% dichiara di avere ricevuto insulti e offese in quanto donna e il 42% di essersi sentita svalutata nel lavoro in quanto donna. Il 19% afferma di essere stata sottoposta a richieste di prestazioni sessuali mentre cercava lavoro e il 14% per progredire nella carriera.

Nell’indagine su salute mentale e giornalismo realizzata da IrpiMedia attraverso un questionario anonimo a cui hanno risposto 558 giornalisti e giornaliste, tra le testimonianze ce ne sono diverse che vanno in questa direzione: «Il mio (ex) direttore, dopo tre anni che lavoravo per lui, ha sminuito il mio lavoro e la mia professionalità chiamandomi “scolaretta”», ha scritto Sara. Si va dalle discriminazioni sessuali legate al rapporto di potere capo-sottoposta a episodi di maschilismo generalizzato, dove la donna non viene ritenuta all’altezza di svolgere il proprio lavoro.

«Una volta mi sono sentita dire: “Non mi faccio intervistare da lei perché non è competente, vorrei un collega uomo”». Monica racconta: «I miei superiori si permettevano di insinuare che durante le trasferte avessi rapporti sessuali con i collaboratori». E Giovanna: «Durante una trasferta di più giorni con un giornalista uomo più grande di me ho dovuto sopportare continue battute sessiste e comportamenti poco appropriati, nonostante i miei continui inviti a cambiare atteggiamento. Il giornalista in questione era più inserito nell’ambiente rispetto a me e avrei potuto portare avanti una collaborazione proficua da un punto di vista professionale, ma per questi motivi ho preferito non continuare a lavorare insieme».

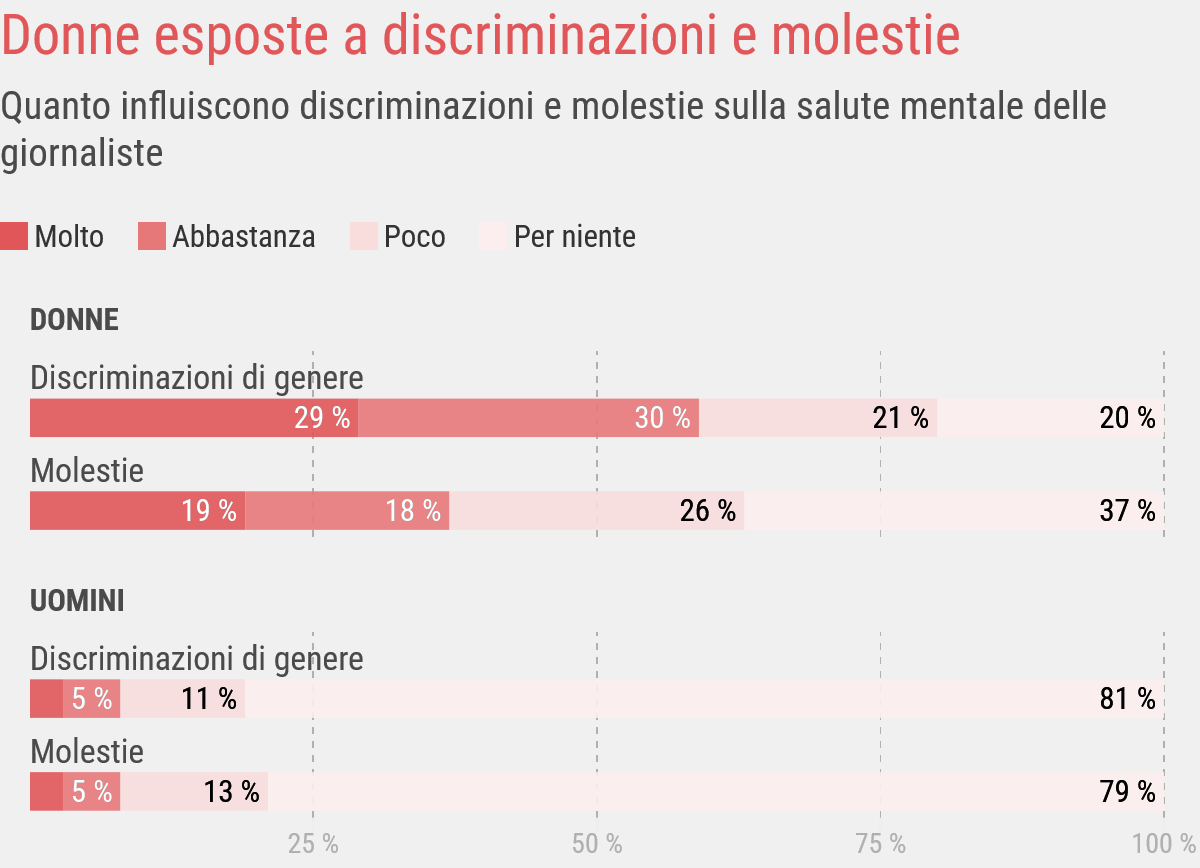

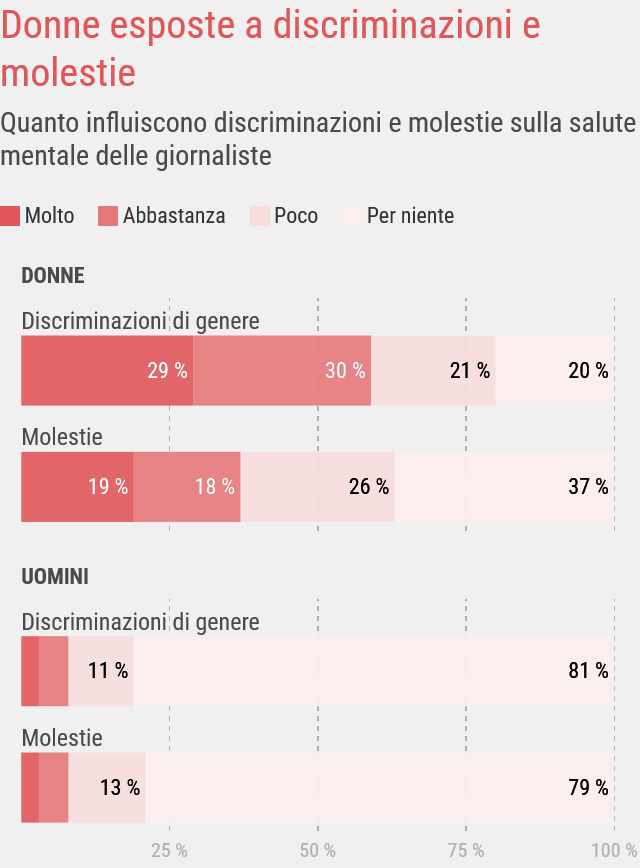

Anche i dati raccolti dal questionario sono preoccupanti: più di una giornalista donna su due ritiene che le discriminazioni legate al genere siano un rischio per il proprio benessere psicologico. Sul totale dei rispondenti, il 36% dichiara che la propria salute mentale è impattata “molto” o “abbastanza” dalle discriminazioni di genere e il 24% dalle molestie: la percentuale cresce in maniera rilevante tra le donne, raggiungendo rispettivamente il 59 e il 37%.

Tra i fattori di pericolo ci sono anche gli attacchi online, considerati impattanti dal 39% delle donne contro il 25% degli uomini. Altri stressor dove si riscontra una differenza significativa tra uomini e donne sono l’ambiente giudicante (66% delle donne contro il 45% degli uomini), l’ipercompetitività (72% delle donne contro il 55% degli uomini), e il fatto di rimanere sempre connessi e reperibili (82% delle donne contro il 69% degli uomini).

Un tema importante è anche quello del riconoscimento delle molestie: «Spesso le molestie vengono normalizzate dalle donne stesse, che non le riconoscono e dunque non le segnalano», commenta la psicoterapeuta Annalisa Valsasina, direttrice scientifica di Fondazione Libellula, che ha lanciato uno sportello di ascolto e orientamento alle lavoratrici su episodi di discriminazione, molestia o violenza . «Siamo ancora abituate al commento allusivo o alla battutina: sono situazioni accettate socialmente, tanto che quando rispondi o reagisci ti viene spesso affibbiata l’etichetta della rompiscatole o dell’esagerata». Quando poi manca il sostegno di colleghi e colleghe, ci si trova ad affrontare queste situazioni in solitudine: molte giornaliste freelance non hanno nessuno con cui confrontarsi sull’accaduto o su come reagire. «L’isolamento peggiora il senso di inadeguatezza, perché manca un punto di vista esterno – continua Valsasina-. La donna finisce per chiedersi: “Ma sono io che ho provocato? Avrò dato qualche segnale?”».

Il mondo del giornalismo non ha ancora avuto il suo #metoo, e oggi molte giornaliste fanno fatica a raccontare quello che avviene nelle stanze chiuse delle redazioni. Dopo la pubblicazione dell’indagine di Fnsi sulle molestie sul lavoro è nato all’interno del sindacato uno sportello ad hoc. Successivamente, dal basso è stato fondato il collettivo Espulse. La stampa è dei maschi, che si rivolge alle giornaliste e fotogiornaliste assunte e alle freelance nei diversi tipi di media e negli uffici stampa, con l’obiettivo di indagare il problema delle molestie e degli abusi di potere. Attraverso un questionario anonimo vengono raccolte testimonianze:

«Nel mondo del giornalismo questo tema è ancora un tabù – scrivono dal collettivo –. Eppure molestie, ricatti, abusi e discriminazioni sessuali non soltanto rappresentano un danno contro le singole giornaliste, ma anche uno strumento utilizzato dagli uomini per mantenere lo status quo nelle redazioni e tenere le donne – soprattutto quelle che non si adeguano al sistema dominante – lontane dai posti di comando».

Tra le idee ancora diffuse c’è quella per cui non si può dare la colpa della molestia all’uomo, perché per sua natura lui è un predatore con un istinto sessuale impetuoso e irreprimibile. Nel libro Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 ad oggi Joanna Bourke ricostruisce le origini di questa concezione, e racconta come, al contrario, le donne sono spesso rappresentate come le vere responsabili della violenza che subiscono, perché «in fondo gli piace», perché il loro “no” in verità sottende un “sì”, perché sanno di avere «a loro completa disposizione la reputazione di qualunque uomo abbiano occasione di incontrare».

«La maggior parte delle donne quando subisce molestie non riesce a reagire: sta in silenzio, sorride, fa finta di non aver capito – spiega Annalisa Valsasina –. Anche se potrebbe sembrare un comportamento remissivo, in realtà è perfettamente comprensibile reagire così: in primis la donna sta cercando di capire cosa stia succedendo, per essere certa di non aver frainteso. Poi, quando è chiaro che si tratta di un comportamento molesto, subentra la paura di creare conflitto e in molti casi di perdere il lavoro. Le dinamiche di potere sostengono e alimentano le molestie: la vittima è in una posizione di difficoltà e non si sente libera di rispondere. Ecco perché il fenomeno è più problematico nei contesti di precarietà lavorativa, dove si è più esposte al ricatto del lavoro».

Gli studi internazionali sul tema

Nel mondo del giornalismo i professionisti più a rischio di burnout sono le donne giovani, con meno anni di esperienza nel settore e che lavorano in giornali a piccola tiratura: è quanto denunciato da una review scientifica che mette insieme 28 studi realizzati tra il 2002 e il 2015, pubblicata sullo European Journal of Work and Organizational Psychology.

In più, tre giornaliste donne su quattro oggi hanno subito violenza online, e il 20% è stata attaccata anche nella vita reale in relazione ad abusi cominciati nel mondo digitale: sono i dati raccolti da un sondaggio del 2020 dell’International Centre for Journalists. La violenza online è un problema sempre più urgente e colpisce soprattutto le donne e i giornalisti appartenenti a minoranze.

«La violenza online è spesso considerata solo una questione di sicurezza digitale, ma l’impatto sulla salute mentale è significativo e ha gravi conseguenze per i giornalisti, per il loro lavoro e per la libertà di stampa», scrive International women’s media foundation (IWMF) secondo cui un terzo delle giornaliste sta considerando di cambiare professione a causa delle minacce e degli attacchi online. Per questo IWMF ha realizzato una guida per supportare la salute mentale di chi è vittima di violenza digitale, mentre una serie di risorse per le giornaliste e le redazioni che subiscono attacchi online sono presenti anche sul sito della Coalition agaist online violence.

Ma le difficoltà che devono affrontare le donne riguardano anche le discriminazioni di genere nelle redazioni e la difficoltà di accedere a ruoli di responsabilità. La maggioranza dei giornalisti con ruoli di prestigio sono uomini e ci sono meno donne in ruoli di vertice rispetto alle donne nella professione nel suo complesso: lo rileva l’ultimo studio del Reuters Institute for the Study of Journalism di Oxford, su un campione di 200 tra i principali organi di informazione online e offline, in dieci diversi mercati su quattro continenti. L’istituto inglese sta dedicando un’attenzione particolare alla diversità in redazione come chiave per un giornalismo più vicino alla realtà dei lettori e delle lettrici.

Anche il report The Missing Perspectives of Women in News, firmato da Luba Kassova per la Bill & Melinda Gates Foundation, riguarda la (mancata) parità di genere nel giornalismo: «Finché il giornalismo resterà un affare da uomini, fatto dagli uomini che parlano di uomini perché altri uomini li leggano, anche il pubblico femminile continuerà a non sentirsi coinvolto».

Le ripercussioni psicologiche dipendono poi dal tipo di molestia e dalla frequenza: «Successivamente, l’emozione più frequente è la rabbia per l’ingiustizia subìta e per non essere riuscita a reagire: questo mina l’autostima della persona e la sua assertività – afferma Valsasina –. La donna si appropria di una responsabilità che invece è totalmente dell’altro. Se le molestie vengono protratte, poi, si possono manifestare attacchi di panico, insonnia, abuso di farmaci o di cibo, e altre sintomatologie legate a un trauma che continua nel tempo».

I rischi per le giornaliste che vanno sul campo

Ci sono poi donne che scelgono di andare sul campo, affrontando pericoli diversi da quelli che devono fronteggiare gli uomini. Sofia, 44 anni, lavora come giornalista e fotogiornalista all’estero: durante alcuni reportage ha ricevuto minacce e ha rischiato di essere arrestata, e in quei momenti ha temuto di subire violenze sessuali. «Quando sei sul campo come donna puoi subire violenze che gli uomini non considerano – racconta –. Senti di più le minacce fisiche, hai paura di essere molestata, di essere stuprata».

Lo stupro è una delle paure ataviche peggiori per le donne, utilizzato da centinaia di anni come arma di guerra e come strumento di pulizia etnica. «Lo stupro è un attacco diretto al corpo, un’esperienza percepita molto vicina all’omicidio, tanto che le donne che lo subiscono sperimentano spesso in quei momenti anche la paura di morire», spiega la psicoterapeuta e psicotraumatologa Sara Bakacs, responsabile del Centro Trauma Alicanto di Roma.

«Gli esseri umani hanno due modalità comuni di risposta di fronte a un pericolo: attacco o fuga. In una situazione di costrizione e di privazione di libertà come quella di una violenza sessuale, la mente può attingere a uno stato di difesa arcaico, lo “spegnimento”. Il corpo si paralizza e la mente si stacca dal corpo, nella speranza istintuale che il predatore si stanchi di giocare con la vittima. Quella dissociazione crea un trauma con conseguenze che possono permanere anche per molti anni».

Soprattutto di notte, nelle donne scatta un meccanismo di allarme primordiale: nel buio è più difficile individuare eventuali pericoli e chiedere aiuto. «Dopo aver consegnato un articolo da fare sul campo dopo la mezzanotte, sono rimasta sola in strada in piena notte subendo catcalling – racconta Sandra –. Non avevo alcun modo di tornare a casa, i mezzi pubblici erano chiusi. Ho avuto paura».

Il lavoro di cura e la scelta della maternità

Ma le donne devono fare i conti anche con un altro genere di difficoltà, legata non alla propria incolumità fisica ma al carico di lavoro di cura che spesso le investe di più rispetto agli uomini. «Nel nostro Paese, il lavoro di organizzazione della casa e della famiglia è a carico per lo più delle donne – spiega Valsasina –. Le redazioni non sempre tengono in considerazione le differenze di condizioni e i diversi carichi di cura a cui sono sottoposti gli uomini e le donne e raramente accettano che una madre abbia una minor disponibilità mentale e di tempo. L’ambiente competitivo estremizza questa dinamica, facendo passare l’idea che, se non ci sei tu, ce ne sarà un’altra che prenderà il tuo posto».

«Il direttore mi ha fatto delle avances esplicite: io non ci sono stata e lui per isolarmi ha fatto credere che avessimo avuto una relazione. Alla base c’è un ricatto: se rifiuti, vieni penalizzata a livello di carriera»

«Una volta mi sono sentita dire: “Non mi faccio intervistare da lei perché non è competente, vorrei un collega uomo”»

«La conduttrice per cui lavoravo (col silenzio di gran parte dei colleghi) voleva tagliarmi il contratto perché in quanto gravidanza a rischio all’inizio del primo lockdown avevo paura a uscire e girare i servizi tv»

«Il direttore mi ha fatto delle avances esplicite: io non ci sono stata e lui per isolarmi ha fatto credere che avessimo avuto una relazione. Alla base c’è un ricatto: se rifiuti, vieni penalizzata a livello di carriera»

«Una volta mi sono sentita dire: “Non mi faccio intervistare da lei perché non è competente, vorrei un collega uomo”»

«La conduttrice per cui lavoravo (col silenzio di gran parte dei colleghi) voleva tagliarmi il contratto perché in quanto gravidanza a rischio all’inizio del primo lockdown avevo paura a uscire e girare i servizi tv»

Le donne devono quindi fare i conti con la stigmatizzazione della scelta della maternità, spesso considerata incompatibile con un mestiere dove è richiesto di stare costantemente “sulla notizia” e avere sempre la valigia pronta. «Quando sono rimasta incinta era appena iniziato il lockdown per il Covid-19», racconta Paola, che lavora per la Rai come falsa partita Iva. «Quando la mia ginecologa me l’ha detto io ho subito pensato: “E adesso come faccio con il lavoro?”. Pochi giorni dopo la mia caporedattrice mi ha chiesto un servizio sul campo, io ho detto che non me la sentivo e lei mi ha fatto un sacco di pressioni. Alla fine ho ammesso che ero incinta. La risposta è stata: “L’avevo capito, questo è un problema”».

Paola aveva il certificato di gravidanza a rischio, ma questo non è bastato. «Mi ha chiamato il produttore e mi ha detto: “A me non interessa, tu non sei una dipendente. Se non sei produttiva, sei inadempiente rispetto al contratto, e quindi non vieni più pagata”. I miei colleghi sapevano cosa stava succedendo e nessuno ha fiatato, altro che solidarietà in redazione». Per non perdere il lavoro, Paola andava a girare i servizi sul campo, in piena pandemia, con la doppia mascherina e i guanti in lattice. «Questo ha avuto un grande impatto sulla mia salute mentale».

Anche Sonia ha subìto pressioni simili, che sono arrivate ancora prima di restare incinta, solo per aver preso in considerazione la possibilità di intraprendere una gravidanza: «Feci inserire nel contratto una clausola per far rientrare nella finestra di sei mesi di malattia “tutelata” anche una eventuale gravidanza. La responsabile dell’amministrazione – a sua volta mamma, diventata nonna da poche settimane – mentre stavo per firmare il contratto, penna alla mano, mi fissò e disse: “Tanto comunque se rimani incinta ne troviamo un’altra e ti mandiamo via”. È stato uno dei momenti più umilianti della mia vita».

Le discriminazioni di genere danneggiano, oltre le donne, anche i giornalisti uomini che non incarnano lo stereotipo dell’uomo forte. «Quando è nata la mia prima figlia avevo un contratto da dipendente – racconta Luciano, 43 anni –. Dopo che la mia compagna ha finito il periodo di maternità ho chiesto un congedo parentale, e poi quando la bimba ha compiuto un anno ho deciso di lavorare part-time. Continuavo a impegnarmi al massimo nel mio lavoro, semplicemente avevo nuove esigenze. Il direttore non l’ha presa bene, e da lì il nostro rapporto si è incrinato: per lui era stato come venir meno a un patto. Così mi sono preso un’aspettativa non retribuita, e alla fine mi sono licenziato».

Se hai bisogno chiedi aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10:00 alle 24:00.

Questo sistema di gestione del lavoro si ripercuote, oltre che su giornaliste e giornalisti, anche su lettrici e lettori, e in fin dei conti sulla qualità dell’informazione. Il problema delle discriminazioni di genere, infatti, si rispecchia anche nel linguaggio usato dai media nella rappresentazione che fanno della realtà. Per questo nel 2011 è nata l’associazione GiULia, acronimo di GIornaliste Unite LIbere Autonome, che ha due obiettivi: modificare lo squilibrio informativo sulle donne anche utilizzando un linguaggio privo di stereotipi e declinato al femminile, e battersi perché le giornaliste abbiano pari opportunità nei luoghi di lavoro.

Dal 2016 GiULia giornaliste organizza il Forum of Mediterranean Women Journalists, e nel 2017 ha contribuito alla redazione del Manifesto di Venezia, per il rispetto e la parità di genere nell’informazione. Dal 2021, poi, anche il Testo unico dei doveri del giornalista introduce, con l’articolo 5 bis, il rispetto delle differenze di genere e indica il comportamento che il giornalista deve tenere nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e fatti di cronaca, che coinvolgono aspetti legati all’orientamento e all’identità sessuale. A ottobre 2023 infine è nato l’Osservatorio indipendente sui media contro la violenza nel linguaggio sulle donne, all’interno dell’Università La Sapienza.

Le discriminazioni contro i giovani

Le donne sono tra le più colpite dalle discriminazioni e dalle violenze, eppure non sono le uniche: dal questionario diffuso da IrpiMedia emerge che, tra i gruppi discriminati, ci sono anche i giornalisti che vengono da altri Paesi, che hanno diversi orientamenti sessuali o anche che semplicemente sono giovani. Tutto questo ha un impatto sulla salute mentale, già a partire dagli anni della scuola di giornalismo.

«Le scuole sono ambienti spesso tossici, gestiti da direttori vecchi e con una cultura del lavoro antiquata e malsana – scrive Fabio –. Ci sentiamo dire: “Tutti abbiamo fatto la gavetta, se non vi pagano, vi trattano male, ci dovete stare. Siete gli ultimi arrivati, poi migliorerà”. Se non passi almeno 10 ore al giorno in redazione ti danno del pigro, se durante gli stage segui gli orari di lavoro e non ti trattieni molte ore dopo sei un pessimo stagista, hai sprecato un’opportunità. “Fatti vedere, fatti conoscere, fatti pubblicità”. La competizione è continua, i favoritismi spudorati. Ci sono persone che hanno lavorato tutte le domeniche di stage, coprendo i turni dei colleghi assunti, senza percepire un euro».

E infatti i dati dell’Osservatorio sul giornalismo confermano che i giornalisti giovani guadagnano molto meno dei loro colleghi più anziani: solo il 28% dei professionisti under 35 fattura più di 20 mila euro l’anno, contro il 57% di chi ha più di 55 anni. Anche per questo, gli ultimi vent’anni sono stati contraddistinti da un invecchiamento della categoria, con la progressiva riduzione degli under 40, passati dal 53% del 2000 al 30% del 2018.

«Ho perso il conto di quante volte ho sentito dire a giornalisti più grandi di me quanto fosse stato facile per loro, e quanto dovrebbe essere facile per noi riuscire a rendere il giornalismo un lavoro vero e proprio –, conclude Antonella –. “Basta crederci”, “basta volerlo”, “basta essere i migliori”: bugie insopportabili, raccontate con leggerezza e superficialità da chi è entrato nel mondo del giornalismo in contesti favorevoli, privilegiati o fortunati. Io oggi sono precaria e insoddisfatta, e sento di aver sprecato gli anni migliori della mia vita personale e professionale».

Tutti i nomi dei giornalisti citati nell’articolo sono di fantasia, per tutelarne l’anonimato.