Argomenti correlati

ConsumatoriMongolia

Ampie distese brulle e spoglie, attraversate da migliaia di capre, pecore, yak e cavalli al pascolo, si allungano tra le montagne della provincia di Arkhangai, nella Mongolia centrale. All’inizio della primavera, quando le ultime nevi si sciolgono, l’erba che fino a qualche anno fa in questa stagione ricopriva le pianure è scarsa, lasciando il suolo della steppa nudo, esposto alle raffiche di vento e alle intemperie improvvise.

«Non si può prevedere la politica, né il tempo primaverile», recita un detto mongolo, eppure oggi, sulle vite dei pastori non pesa soltanto il clima, ma soprattutto l’incertezza dei prezzi del cashmere che scandisce i ritmi del lavoro e decide se una stagione porterà guadagno o debiti.

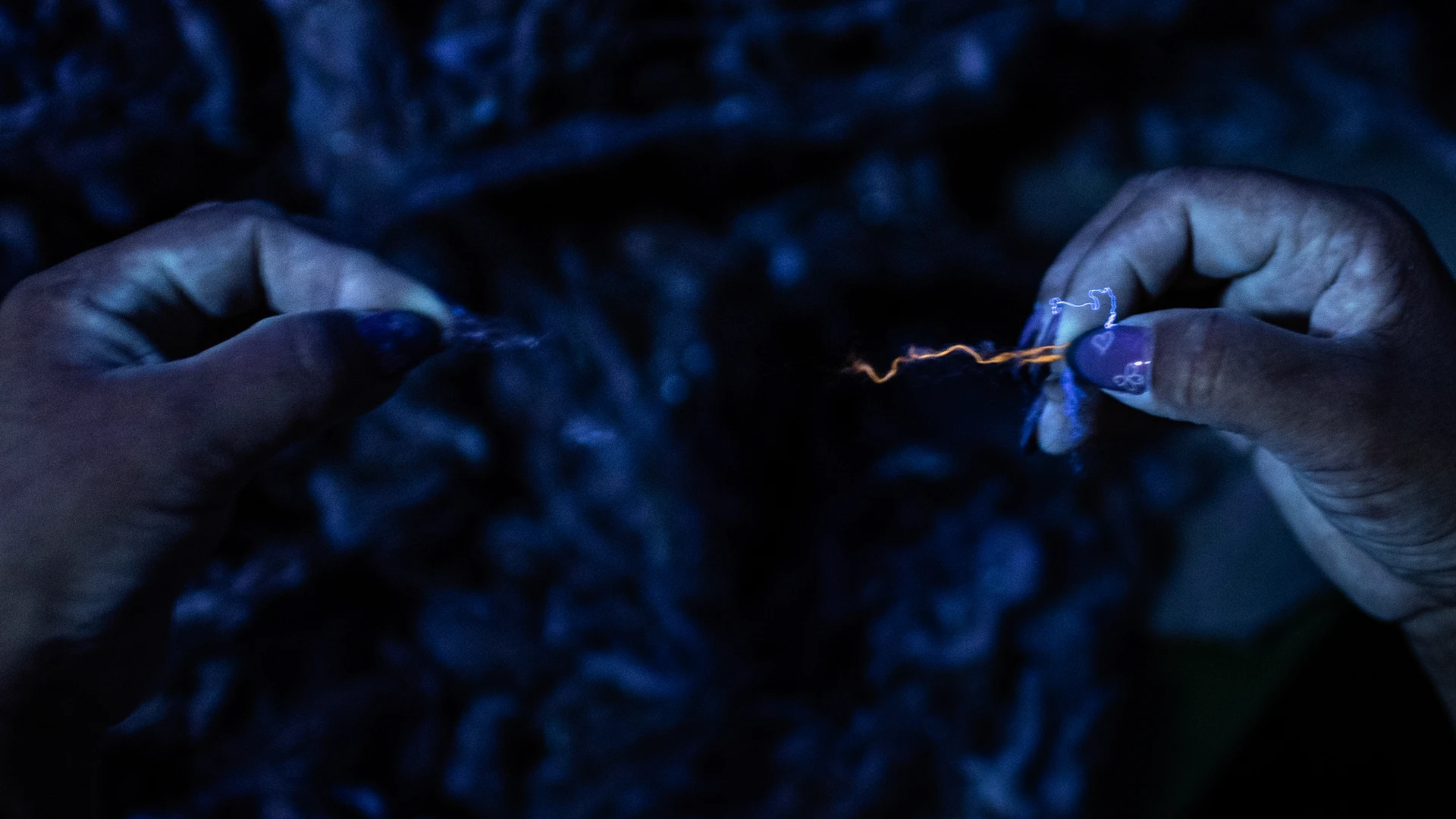

Morbido tanto quanto è resistente, il cashmere è il sottopelo di una specie particolare di capra e, a differenza della lana, non si ottiene con la tosatura, ma attraverso un laborioso processo di pettinatura, il cui tempismo è cruciale. «Se la pettinatura si fa troppo presto le capre rischiano di ammalarsi per il freddo, se invece si aspetta troppo, iniziano a perdere il sottopelo e il prodotto perde valore», spiega Batkhuu Namchin, allevatore nomade, mentre pettina a mano una delle sue 600 capre.

L’inchiesta in breve

- La Mongolia è il secondo produttore mondiale di cashmere dopo la Cina: oltre il 40% della fibra grezza globale proviene dalle sue steppe

- Negli ultimi trent’anni, il numero di capre è passato da 7 a 22 milioni, provocando il degrado del 76% dei pascoli e una desertificazione sempre più rapida del suolo

- Per rispondere alle pressioni sul mercato del lusso, nel 2015 è nata a Londra la Sustainable Fibre Alliance (Sfa), un sistema di certificazione sostenuto da grandi marchi come Burberry, Kering e Hermès

- La certificazione promette “cashmere sostenibile” ma non garantisce benefici concreti ai pastori: ottenere il marchio richiede mesi di burocrazia, mentre i premi economici restano incerti o inesistenti

- Secondo i dati ufficiali, nel 2023 la Sfa ha certificato 6.454 tonnellate di fibra, gran parte delle quali destinate all’Italia. Tuttavia, la tracciabilità resta parziale

- I marchi europei pagano solo tre dollari in più al chilo per il cashmere “sostenibile”, rivendendo capi a migliaia di euro. I profitti restano ai vertici della filiera, mentre pastori e fabbriche mongole continuano a vivere tra debiti, pascoli degradati e inverni sempre più estremi

Questa fibra naturale così delicata e pregiata è da tempo associata al lusso, con i primi utilizzi risalenti al XVIII secolo, quando gli scialli di cashmere venivano già commerciati in Europa, in particolare verso Francia e Gran Bretagna. Oggi il cashmere nasconde una realtà intessuta di sfruttamento, precarietà, e indebitamento, un sistema fragile spinto al limite dal boom della domanda globale. Dalla caduta dell’Urss e con l’apertura del Paese al mercato economico globale, il numero di capre da cashmere è passato da 7 a 22 milioni.

La Mongolia è il secondo produttore ed esportatore mondiale di fibra di cashmere, dopo la Cina. Oltre il 40% del cashmere grezzo mondiale proviene da qui, dove l’allevamento non è solo un mestiere ma uno stile di vita tramandato da generazioni. Questo Paese è anche uno dei pochi luoghi al mondo a conservare una cultura nomade e a fornire cashmere naturale, proveniente da animali allevati al pascolo libero nelle steppe.

Se in passato era un bene d’élite – raro, lento, legato ai ritmi stagionali e al commercio locale – oggi si è trasformato in una vera e propria commodity, una merce acquistata in grandi volumi, scambiata sui mercati internazionali e modellata dalle esigenze del fast luxury.

Il cashmere è destinato principalmente al mercato internazionale, soprattutto in Italia e in Francia. I prezzi non sono fissati dai pastori, ma da compratori lontani: così le famiglie mongole dipendono sempre più da un’unica fonte di reddito, instabile e volatile. Al tempo stesso, l’eccessiva densità di bestiame ha impoverito i pascoli, lasciando il suolo scoperto e sempre più esausto.

Una mandria di cavalli dispersa nella steppa dopo un’improvvisa tempesta di neve primaverile, nella provincia di Uvurkhangai © Daniela Sala

All’interno della Ger, il riparo tradizionale mobile e circolare in legno, ricoperto di feltro, dove vivono le famiglie nomadi della Mongolia, Batkhuu Namchin e sua moglie Orkhontuya Jamnyan calcolano il cashmere prodotto quest’anno. Mentre parlano, offrono agli ospiti il tradizionale tabacco in polvere bianco e una ciotola di suutei tsai, bevanda tipica della Mongolia a base di tè, latte e sale.

Dalle loro 600 capre, sono riusciti a ottenere 250 chili di fibra di cashmere, pagata 137.000 tugrik – 32 euro – al chilo, per un totale di circa 8.000 euro. Questo è il loro intero reddito annuale, con cui devono coprire tutte le spese: cibo, istruzione dei figli, sanità, fieno e medicine per il bestiame, benzina per i mezzi di trasporto e gas per il riscaldamento.

Benchè da oltre dieci anni facciano parte di Dashdondog Erdenebat, una grande cooperativa certificata dalla Sustainable Fibre Alliance (Sfa), la vita di Batkhuu Namchin e di sua moglie Orkhontuya Jamnyan resta segnata dalle stesse difficoltà di sempre. Ogni anno devono ricorrere a prestiti per coprire le spese di base, senza sapere con certezza quanto sarà pagato il loro cashmere né quando riusciranno a ripagare i loro debiti.

«Mia madre aveva non più di 70 capre, noi ne abbiamo 10 volte tante, e dipendiamo dal cashmere. È un’attività che richiede un lavoro estenuante. Sono animali fragili, difficili da allevare. Quando nascono non possono camminare da soli e in inverno rischiano facilmente di morire congelati. Il prezzo del cashmere è imprevedibile da un anno all’altro e non aumenta mai abbastanza: ogni anno siamo costretti a indebitarci per comprare fieno e medicine per gli animali, specialmente con questi dzud (inverni, nda) sempre più rigidi e instabili. Tutti i pastori mongoli sono intrappolati nei debiti».

Sulla strada per Bayanhongor, il sole tramonta sui pascoli. La maggior parte dei pastori è costretta ad allevare il bestiame su pascoli fortemente degradati, eppure molti di loro sono certificati dalla Sustainable Fibre Alliance (Sfa). Sebbene la certificazione offra un’immagine di cashmere “sostenibile”, l’obiettivo principale è rispondere alle esigenze dei marchi di lusso europei più che alla reale sostenibilità ecologica © Daniela Sala

Batkhuu Namchin ha ereditato il mestiere dalla madre come un destino inevitabile ma spera che i suoi tre figli possano costruirsi una vita diversa. In Mongolia, quasi tutti i figli di pastori vivono lontano dalle famiglie, cresciuti dai nonni o affidati a strutture scolastiche nei cosiddetti sum, piccoli centri amministrativi che punteggiano le steppe e raccolgono le comunità nomadi sparpagliate. Nel sum ci sono scuole, dormitori e qualche servizio essenziale. Sono l’unico punto di riferimento per l’infanzia, mentre i genitori restano nella steppa, isolati, a prendersi cura delle mandrie.

«In questi anni, grazie alle capre siamo riusciti a far studiare i nostri figli e migliorare la qualità di vita ma è un lavoro destinato a diventare insostenibile», commenta Namchin.

«Il suolo non ha il tempo di rigenerarsi»

Con la transizione all’economia di mercato dopo la caduta dell’Urss, Batkhuu Namchin, come molti altri pastori mongoli, ha abbandonato il modello cooperativistico di allevamento. Fino ad allora, gli animali appartenevano allo Stato e ogni famiglia gestiva un numero limitato di capi. Con la privatizzazione, i pascoli sono rimasti pubblici, ma il bestiame è diventato proprietà privata dei singoli nuclei familiari. Questo ha spinto i pastori a moltiplicare le mandrie, in particolare quelle di capre perché nel frattempo il cashmere si è trasformato in un bene sempre più richiesto dai grandi marchi della moda internazionale.

Anche l’iniziale aumento repentino dei prezzi ha alimentato questa corsa. Nel 1996 un chilo di cashmere valeva appena 2.500 tugrik al chilo, poco meno di un euro. Nel 2007 era già salito a 9.000. Oggi ha superato i 150.000 tugrik, oltre 40 euro al chilo.

La newsletter mensile con le ultime inchieste di IrpiMedia

A crescere però è stata anche l’inflazione, che oscilla tra l’8% e il 15% annuo. In termini reali, questo significa che il potere d’acquisto dei pastori non è migliorato in modo significativo specie considerando che il rischio di impresa pesa quasi del tutto su di loro. Sono loro infatti a sostenere le spese per produrre il cashmere e ad affrontare le incertezze del clima prima di poterlo raccogliere. Il guadagno, poi, non è equamente distribuito sulla filiera: il prezzo all’esportazione è infatti di otto volte superiore rispetto a quello a cui lo vende il singolo pastore.

Nel frattempo, il numero di capre è esploso, alimentato dalla necessità di avere greggi sempre più grandi per poter ammortizzare la volatilità dei prezzi. Dai tre milioni di capi dei primi anni 2000 si è arrivati oggi a 22 milioni di capi.

L’allevamento si è diffuso anche in regioni poco adatte a causa del clima e della vegetazione, rendendo questa attività più rischiosa per gli allevatori e devastante per l’ambiente. Le capre, infatti, brucano anche fiori e semi, impedendo la rigenerazione del manto erboso e accelerando la degradazione dei pascoli e la desertificazione.

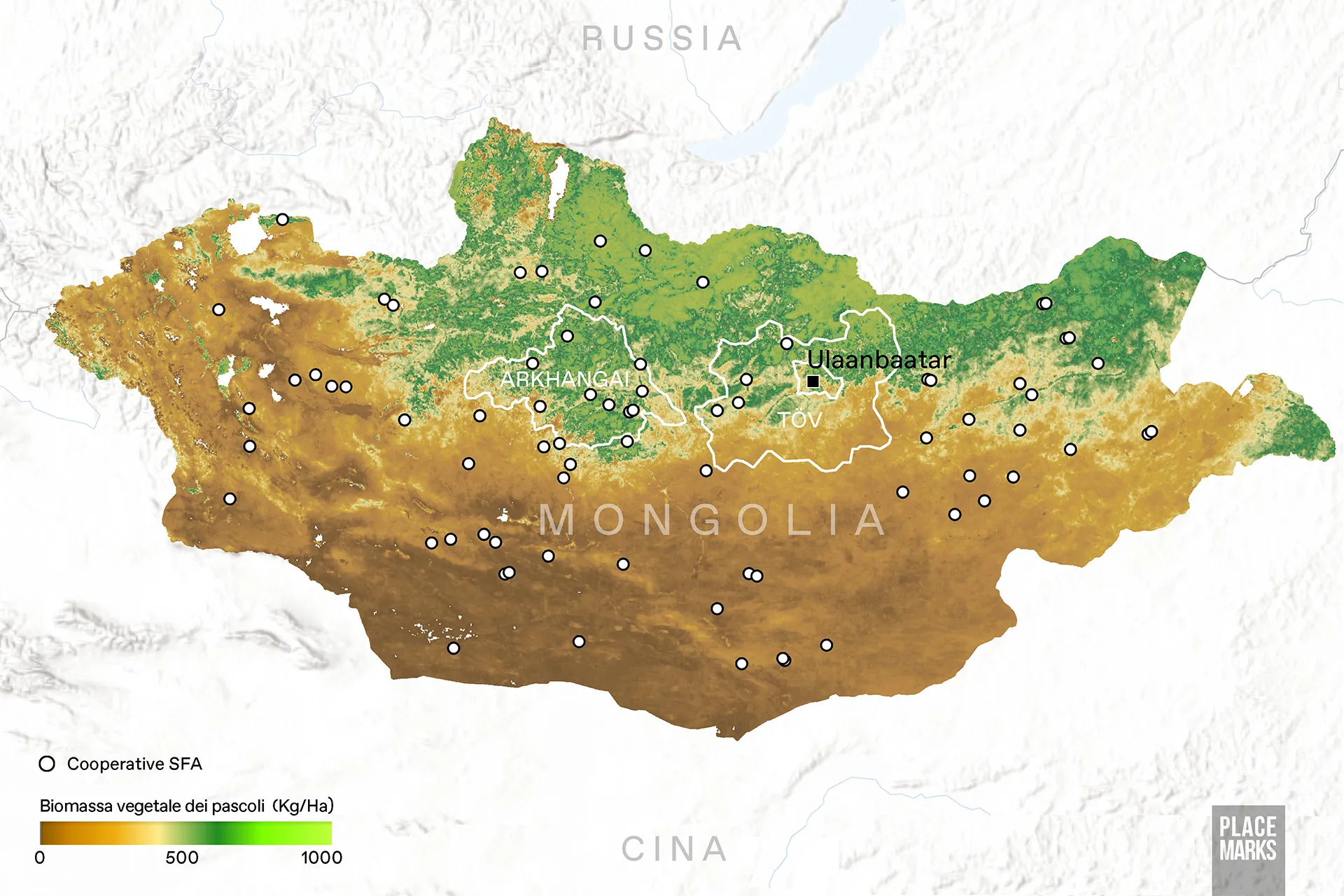

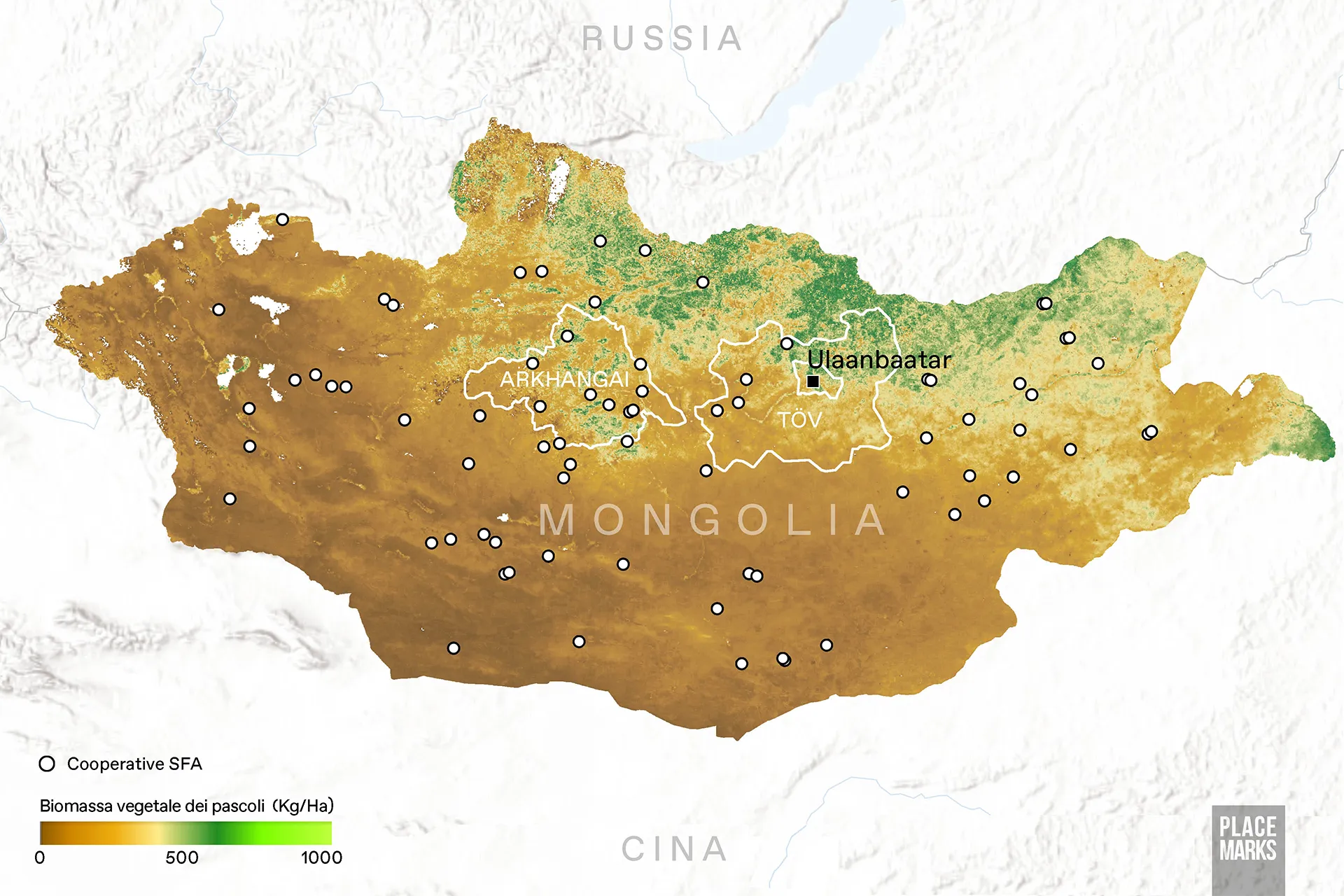

Secondo l’Information and Research Institute of Meteorology, Hydrology and Environment, l’ente pubblico di riferimento in Mongolia per il monitoraggio climatico e ambientale, il 76% dei pascoli in Mongolia è ormai colpito da processi di desertificazione, con diversi livelli di gravità: il 31% classificato come “debole”, il 22% come “medio”, il 18% come “severo” e il 4,7% come “molto severo”. Le cause, concordano i ricercatori, sono in parte legate al cambiamento climatico e alla siccità , ma pesano moltissimo le attività umane, soprattutto il sovrapascolo.

La degradazione del suolo in Mongolia, in due immagini del 2010 e 2025, dovuta all’espansione dei pascoli. In bianco, la collocazione delle cooperative certificate da Sfa © PlaceMarks

«La capacità dei nostri pascoli viene superata ogni anno», spiega Bat Oyun Tserenpurev, direttrice della divisione di ricerca agrometeorologica dell’Information and Research Institute of Meteorology, Hydrology and Environment. «Nel 2024 la Mongolia poteva sostenere al massimo 110 milioni di pecore equivalenti, ma il numero di capi ha superato la soglia di oltre un terzo».

Per calcolare la capacità dei pascoli, in Mongolia si usa come unità di misura la pecora. Ogni animale viene “convertito” in equivalenti ovini in base a quanto consuma: una capra corrisponde a 0,9 pecore, una mucca o un cavallo a 6, un cammello a 7. Secondo i calcoli di Tserenpurev, è come se nel 2024, i pascoli mongoli avessero dovuto nutrire l’equivalente di circa 147 milioni di pecore.

A pesare è soprattutto l’aumento vertiginoso delle capre, che oggi rappresentano quasi il 40% del bestiame totale. Sebbene consumino un po’ meno di una pecora nel calcolo, il loro impatto ecologico è molto più pesante: brucano i germogli e le piante giovani, impedendo la crescita della vegetazione.

«Ai tempi sovietici il numero di capi di bestiame era tenuto sotto controllo, oggi invece, con la proprietà privata e l’economia di mercato, ognuno aumenta le mandrie come vuole. Per ridurre la desertificazione bisognerebbe diminuire il numero di animali e adeguarlo alla reale capacità dei pascoli. È fondamentale tornare a una gestione collettiva delle terre e lasciare a riposo ampie aree dai passi del bestiame. Lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità di una gestione unitaria dei pascoli», conclude la direttrice.

I numeri restituiscono la portata del problema, ma è sul terreno che la crisi si fa visibile. Oyun Tsevelmaa, donna minuta, dal volto scavato e dallo sguardo austero, conosce bene queste terre. Da anni dirige la cooperativa Shireet Khugjil a Undurshireet e ha visto la steppa impoverirsi stagione dopo stagione.

Newsroom, il podcast settimanale di IrpiMedia

Gli episodi di Newsroom sono disponibili sul canale Spotify di IrpiMedia.

«Venticinque anni fa l’erba mi arrivava al ginocchio. Oggi non supera mai quattro dita. Abbiamo anche perso molta biodiversità e piante che erano fondamentali per il nostro bestiame», ricorda con nostalgia. «Prima del 1990, le cooperative sovietiche avevano standard molto alti per la lana e le persone erano responsabili dei pascoli. Ogni famiglia aveva un pezzo di terra assegnata. Oggi invece ciascuno decide per sé e non c’è alcuna sanzione per chi sfrutta i pascoli e la steppa senza gestirli».

Dal piccolo agglomerato di case che ospita la cooperativa, Oyun imbocca una pista sterrata che attraversa l’altopiano. Il vento gelido spazza la steppa e piega gli ultimi ciuffi d’erba, lasciando la terra nuda. Le mandrie avanzano lente, come a raschiare ciò che resta di un paesaggio esausto. In lontananza si scorge una recinzione: l’ha eretta Oyun nel 2017 per sottrarre un frammento di prateria al sovrasfruttamento. Oggi quei fili d’erba alti qualche centimetro, parte di uno studio della Mnfpug – la Mongolian National Federation of Pasture User Groups – sembrano un’anomalia nel paesaggio arido circostante. È la prova tangibile di ciò che accade quando alla terra viene concesso il tempo di riposarsi.

Se da un lato piccoli esperimenti come le recinzioni e il riposo dei terreni mostrano che la steppa può ancora rigenerarsi, dall’altro la risposta del mercato è arrivata sotto forma di certificazioni. Nel 2020 la cooperativa di Oyun è entrata a far parte della Sustainable Fibre Alliance (Sfa), un’iniziativa internazionale sostenuta dai grandi marchi della moda che mira a valorizzare il prezzo del cashmere presentandolo come fibra “sostenibile”.

A differenza della lana delle pecore, il cashmere non si ottiene tramite la tosatura ma tramite una pettinatura che rimuove il morbido sottopelo della capra. Questo sottopelo cresce in inverno per proteggere l’animale dal freddo estremo e si perde naturalmente in primavera © Daniela Sala

L’obiettivo dichiarato era aumentare i guadagni degli allevatori migliorando la qualità del prodotto e garantendo standard sul benessere animale e sulla gestione dei pascoli. Ma i risultati economici sono rimasti limitati e incerti, strettamente legati all’andamento del clima e alle fluttuazioni del mercato. «La qualità del nostro cashmere sta migliorando, in termini di micron. Non è perfetta, ma sta andando meglio», spiega Oyun. «Però i profitti non sono aumentati di molto: se l’inverno è rigido, la fibra vale meno e il prezzo si abbassa».

Nonostante le promesse di sostenibilità, l’impatto per i pastori resta minimo. «Io penso che la gestione dei pascoli sia un mito», commenta Oyun con amarezza. «Se un pastore riduce il suo bestiame, il suo reddito cala. Nessuno compra la nostra materia prima perché è sostenibile o perché rispetta dei requisiti. Non esiste alcuna politica che incoraggi davvero i pastori a prendersi cura dei suoli».

Sfa: una certificazione di sostenibilità fatta dai brand, per i brand

Dietro le parole di Oyun si intravede un meccanismo più complesso. La Sustainable Fibre Alliance non è solo una sigla, ma l’architettura attraverso cui l’industria del lusso prova a certificare la propria filiera. Fondata nel 2015 a Londra, la Sfa nasce come organizzazione no profit con l’obiettivo dichiarato di «promuovere la sostenibilità del cashmere» lungo tutta la catena di produzione.

Tra i primi partner a impegnarsi nello sviluppo dello standard figurano Johnstons of Elgin, Burberry e il gruppo Kering, proprietario di marchi come Gucci e Yves Saint Laurent. Oggi l’alleanza conta oltre 500 membri, secondo Vandadorj Sumiya direttore nazionale di Sfa, inclusi i principali brand del settore – Falconeri, Colombo, Cariaggi, gruppo Filpucci tra gli altri – e diverse fabbriche e aziende mongole come Goyol, Khanbogd e Sor Cashmere.

L’adesione avviene su base volontaria e a pagamento: i membri “a pieno titolo”, cioè quelli autorizzati ad apporre il logo Sfa sui prodotti, versano una quota annuale compresa tra 1.500 e 2.000 euro; i membri “di supporto” pagano meno, mentre i cosiddetti trusted traders – intermediari commerciali della catena di custodia – contribuiscono con circa 500 euro l’anno.

Secondo il direttore nazionale di Sfa Vandandorj Sumiya, in Mongolia sono registrate 210 cooperative, di cui circa 70 attualmente certificate Sfa. La certificazione, rinnovata ogni anno, prevede corsi di formazione, un’autovalutazione interna e un audit indipendente condotto da società con sede a Ulan Bator o Parigi.

«Non possiamo obbligare nessuno», spiega Sumiya. «È uno standard volontario: di solito sono le aziende o i brand a indicarci le cooperative con cui collaborano e a chiederci di certificarle».

Nel 2023, secondo i dati ufficiali, la Sfa ha certificato 6.454 tonnellate di fibra destinate in gran parte al mercato europeo, soprattutto in Italia. Ma dietro la promessa di guadagno si nasconde una realtà molto più sfumata.

Per i pastori nomadi, ottenere la certificazione significa non tanto cambiare le loro tecniche di pastorizia, quanto piuttosto affrontare mesi di burocrazia: montagne di documenti da compilare, audit esterni sulle loro finanze condotte da società terze come la Nexus Connect Llc, e persino la richiesta di redigere relazioni sul “patrimonio culturale” delle comunità. Un processo di standardizzazione pensato per strutture stabili, non per famiglie che vivono seguendo le stagioni e si spostano con le mandrie.

Una pastora insegue le capre per prepararle alla pettinatura. La pettinatura delle capre è un lavoro fisicamente impegnativo – ogni animale richiede circa 30 minuti, e i pastori lavorano instancabilmente per settimane fino a terminare l’intero gregge © Daniela Sala

«Abbiamo lavorato duramente per ottenere il certificato», racconta M. Adiyasuren Khaidardandar, rappresentante della cooperativa Khor Giin Misheel a Tariat, che come altri sperava che la certificazione di sostenibilità gli garantisse la possibilità di vendere il cashmere a un prezzo più alto. «Abbiamo dovuto preparare tonnellate di documenti, visitare i pastori, fornire informazioni bancarie, ottenere permessi dalle autorità locali sui pascoli. La certificazione non aiuta gli allevatori, ma solo i proprietari delle fabbriche che vendono a un prezzo maggiore e diventano più ricchi».

Dalle visite e interviste realizzate sul campo a maggio 2025 emerge un quadro contraddittorio. In uno dei principali impianti di lavaggio e di separazione della fibra della Mongolia, un manager ammette in un’intervista con IrpiMedia che il sistema è tutt’altro che trasparente. «Circa il 50% del cashmere proviene da cooperative certificate Sfa e il restante 50% da intermediari che raccolgono la fibra dai pastori e la mescolano», spiega. «Alla fine è impossibile sapere cosa arriva e da dove».

Gli standard di sostenibilità della Sfa lasciano perplessi anche gli esperti di ecologia e pastoralismo. Burmaa Dashbal è l’ex rappresentante della Mongolian National Federation of Pasture User Groups (Mnfpug), una rete nazionale che riunisce e coordina le associazioni di pastori (Pasture User Groups, o Pug) impegnate nella gestione sostenibile dei pascoli: «Gli standard di sostenibilità della Sfa lasciano perplessi anche gli esperti di ecologia e pastorizia – spiega –. I critici hanno ripetutamente esortato l’organizzazione a concentrarsi maggiormente sulle realtà locali e sull’esperienza vissuta dai pastori». Eppure, prosegue la dottoressa Burmaa, quando si chiede agli stessi pastori «molti riferiscono di non vedere alcun impatto significativo di questi standard sul loro lavoro quotidiano o sulle condizioni dei pascoli«. «Sebbene l’intenzione della Sfa di proteggere i pascoli sia apprezzata – conclude – gli osservatori sostengono che un cambiamento reale richiede un impegno più profondo con i pastori, istituzioni locali più forti e un sostegno più sostenuto a livello comunitario».

«Questi standard non tengono davvero conto della salute del suolo», spiega Tungalag Ulambayar, esperta indipendente di pastoralismo e consulente per la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (Unccd). «Dicono di farlo ma è quasi impossibile misurare in modo accurato e continuo il benessere della terra. La Sfa è, in realtà, un intermediario tra i marchi e gli allevatori: consente ai brand di esibire un’etichetta etica su una filiera che però continua a funzionare secondo le stesse logiche economiche».

Sostienici e partecipa a MyIrpi

Regala l’adesione a MyIrpi+

e ricevi in omaggio la nostra T-shirt IrpiMedia.

Diventa una fonte.

Con IrpiLeaks puoi comunicare con noi in sicurezza.

Dietro questa percezione di incertezza si intravede una questione più profonda: il modo stesso in cui la “sostenibilità” viene definita e certificata. La Sustainable Fibre Alliance dichiara di promuovere le migliori pratiche lungo la filiera del cashmere, ma il suo disciplinare — lo Sfa Cashmere Standard v1.1 — affida gran parte delle verifiche a controlli campionari e ai sistemi interni delle cooperative, lasciando ampi margini a eccezioni e autocertificazioni.

Sul piano economico, l’asimmetria di potere rimane evidente: i marchi ottengono un bollino di reputazione e accesso a forniture “certificabili”, ma ai pastori non corrisponde alcun premio stabile sul prezzo della fibra. Documenti ottenuti da IrpiMedia mostrano inoltre pressioni interne per minimizzare nei report pubblici il ruolo del sovrapascolo e «mantenere una comunicazione positiva», a conferma di come la certificazione serva soprattutto a tutelare l’immagine della filiera più che a correggerne gli impatti.

Di fronte alle critiche, il direttore nazionale Vandandorj Sumiya difende l’operato dell’alleanza: «Non tutte le cooperative ottengono un premio economico diretto», spiega, «ma i benefici possono assumere diverse forme: servizi veterinari, fornitura di fieno o vaccini per gli animali, e soprattutto una migliore posizione sul mercato. Oggi le aziende vogliono acquistare cashmere certificato e questo aumenta la competitività delle cooperative».

Tra i vantaggi indiretti rientrano anche i green loan – prestiti verdi emessi da banche locali e programmi internazionali di finanza verde per offrire linee di credito agevolate a progetti considerati sostenibili. In Mongolia, le cooperative certificate Sfa possono accedervi più facilmente: si tratta di finanziamenti fino a 300.000 dollari, concessi senza garanzie reali ma a condizione che abbiano firmato un contratto di fornitura con un’azienda e mantengano la certificazione ambientale dell’alleanza.

Dai pastori ai brand di moda: la responsabilità delle aziende del lusso

A maggio, una tempesta improvvisa di vento e neve cala sulla steppa. In poche ore, il paesaggio si trasforma in uno spesso manto bianco che copre i primi germogli e disperde le mandrie. Più a sud, nella provincia di Bayankhongor, la steppa si trasforma in un paesaggio industriale. Case basse in lamiera e container si alternano a capannoni e magazzini dove arriva il cashmere, trasportato dagli intermediari o direttamente dagli allevatori.

Nei depositi la fibra viene pesata e selezionata a mano per individuare quella migliore. Il cashmere scelto prosegue poi verso Ulaanbaatar, la capitale, dove inizia la lavorazione: smistamento per colore, lavaggio, e pettinatura meccanica (dehairing) per separare il sottopelo morbido dai peli più ruvidi, che vengono scartati. Successivamente, la fibra viene ispezionata di nuovo per eliminare impurità, tinta, filata e preparata per l’esportazione su camion diretti verso Europa, Cina o Russia.

All’interno del magazzino della Khanbogd, una delle principali fabbriche di cashmere della Mongolia, i lavoratori organizzano grandi sacchi di fibra grezza appena arrivata dai diversi distretti. Fondata negli anni Duemila, Khanbogd collabora con cooperative di allevatori e intermediari locali e rifornisce le filiere di alcuni dei più noti marchi del lusso europeo, come Lanificio Colombo, Burberry, Louis Vuitton, Hermès, Dior, Gucci, Prada, Chanel, Max Mara e Bottega Veneta. L’azienda è anche membro della Sustainable Fibre Alliance.

Seduta nel suo ufficio, tra campioni di fibra e rotoli di cashmere, Gantsetseg Choidon, Amministratore delegato e proprietaria dell’azienda, descrive una realtà molto diversa da quella promossa dal marketing della moda sostenibile. «Tra il 50 e il 60% del nostro cashmere finisce in Italia», spiega. «Gucci, Brunello Cucinelli e Max Mara comprano direttamente da noi. Anche Hermès acquista da Khanbogd. Ma le differenze di prezzo sono minime: i marchi europei che comprano cashmere certificato Sfa lo pagano solo tre dollari in più al chilo rispetto a quello non certificato, e quest’anno anche meno».

Nel 2025, Khanbogd ha venduto il cashmere certificato Sfa a 86 dollari, mentre altre aziende, anche cinesi, sono riuscite a piazzare cashmere non certificato a 89. «Chiediamo ai brand di riconoscerci un prezzo più alto per il cashmere certificato», continua Choidon, «ma la risposta è sempre la stessa: dipende dal mercato».

Il divario tra il valore creato in Mongolia e i margini generati in Europa è evidente. «I marchi europei stabiliscono i prezzi e i tempi di pagamento», aggiunge la direttrice. «Noi dobbiamo sostenere i costi di magazzino in Italia, a Biella, e le spese di assicurazione e trasporto. E veniamo pagati solo 45 giorni dopo la consegna della merce. Parlano di sostenibilità, ma la verità è che ci schiacciano economicamente».

In una dichiarazione inviata a IrpiMedia, la Sustainable Fibre Alliance (Sfa) sottolinea che «la certificazione da sola non può risolvere la desertificazione», ma che l’organizzazione lavora per «rafforzare la resilienza economica dei pastori e promuovere una gestione collettiva dei pascoli».

L’organizzazione afferma inoltre che non fissa i prezzi della fibra, e che i benefici economici derivanti dalla certificazione sono «variabili e indiretti», legati soprattutto all’accesso a finanziamenti verdi e a relazioni commerciali più trasparenti.

«La sostenibilità – conclude Sfa – può essere raggiunta solo attraverso la collaborazione tra brand, governi, comunità e scienza».

Tra i marchi contattati, Prada S.p.A., Brunello Cucinelli e Gucci hanno confermato di non essere membri della Sustainable Fibre Alliance (Sfa). Hermès, Max Mara, Burberry e Lanificio Colombo non hanno invece risposto alle richieste di commento.

Tutti i brand sono stati contattati più volte tra ottobre e novembre 2025 per esercitare il diritto di replica prima della pubblicazione dell’inchiesta.

Un macchinario per il lavaggio del cashmere nello stabilimento di Khanbogd. Khanbogd, una delle poche aziende mongole che gestiscono l’intero ciclo produttivo, impiega 500 lavoratori su tre turni, con macchinari in funzione 24 ore su 24 © Daniela Sala

Nell’aria della fabbrica, il ronzio delle macchine si mescola al fruscio della fibra che scivola tra le dita delle operaie. «Dobbiamo sostenere i pastori, che stanno scomparendo lentamente», conclude Choidon. «Se non riusciranno a vivere di questo lavoro, spariranno. E con loro sparirà anche il cashmere mongolo».

Mentre la direttrice della Khanbogd si lamenta del potere dei marchi europei, c’è chi, più in basso nella catena, contesta invece i prezzi decisi dalla sua fabbrica. È la stessa Oyun, la pastora diventata direttrice della cooperativa Shireet Khugjil a spiegarlo.

«Abbiamo discusso a lungo con Khanbogd sul prezzo», racconta. «Ogni anno produciamo tra le dieci e le dodici tonnellate di cashmere. Nel 2024 abbiamo venduto a 165.000 tugrik – 45 euro – al chilo; quest’anno, il prezzo più alto è stato 150.000». Un calo che pesa, soprattutto in un contesto in cui i costi del foraggio e dei trasporti continuano ad aumentare.

Il sistema funziona come un circolo vizioso: i pastori vendono alle cooperative, le cooperative alle fabbriche, le fabbriche ai marchi europei. Ma lungo il percorso, il valore si concentra sempre più in alto. Chi lavora alla base della filiera resta il più esposto alle fluttuazioni dei prezzi e agli effetti della crisi climatica.

Negli ultimi anni, la Mongolia è stata colpita da dzud sempre più frequenti – inverni estremamente rigidi seguiti da estati siccitose – che riducono la disponibilità di pascoli e aumentano la mortalità del bestiame. Per i pastori, significa meno lana, meno reddito e una dipendenza crescente dai debiti.

Mentre il sole cala dietro le montagne, Oyun osserva il suo gregge tornare al campo. «Chiediamo che le fabbriche ci riconoscano una parte dei profitti quando vendono il cashmere in Europa», dice con voce ferma. «Vorremmo avere anche noi un beneficio, quando il nostro cashmere arriva lì». Attorno a lei, la steppa si stende silenziosa, nuda e vulnerabile, in attesa che la terra trovi finalmente il tempo di rigenerarsi.

Riceviamo e pubblichiamo (aggiornamento 1 dicembre 2025)

Il gruppo Kering precisa:

«Abbiamo aderito alla SFA diversi anni fa come parte del nostro impegno a supportare un cashmere più sostenibile. Tuttavia, nel 2021 ci siamo ritirati dalla SFA a causa di una mancanza di allineamento sul loro protocollo di certificazione.

A partire dall’edizione 2022 dei Kering Standards, la SFA non compare più tra le certificazioni da noi raccomandate — una posizione che rimane invariata ancora oggi».

Il 10 dicembre 2025 la dottoressa Burmaa Dashval ha chiesto di modificare il suo virgolettato affinché sia più in linea con il suo pensiero

Le inchieste e gli eventi di IrpiMedia sono anche su WhatsApp. Clicca qui per iscriverti e restare sempre aggiornat*. Ricordati di scegliere “Iscriviti” e di attivare le notifiche.